清晨六点,东方的天际刚泛起鱼肚白。我站在自家阳台,看着第一缕阳光越过远山,轻柔地洒在屋顶那片深蓝色的光伏板上。就在这个瞬间,电表上的数字开始悄然跳动——太阳能互补系统苏醒了。

光伏板表面逐渐升温,像被唤醒的巨兽舒展着身躯。这个时刻总是让我想起童年时外婆家的公鸡打鸣,只不过现在唤醒的不是村庄,而是一整套精密的能源系统。监测屏幕从待机状态的深蓝渐变为工作状态的翠绿,仿佛在向世界宣告:新一天的能量采集开始了。

我特别喜欢观察这个过渡时刻。最初只是微弱的电流,随着太阳升高逐渐增强,就像交响乐从轻柔的前奏走向激昂的乐章。这种无声的启动过程蕴含着某种诗意,让人感受到科技与自然的美妙和谐。

那些排列整齐的光伏板,远看像是给屋顶披上了铠甲。走近观察,你会发现它们表面有着细微的网格纹路,这是将阳光转化为电能的关键所在。每块板子都经过特殊处理,能够捕捉不同角度的光线,连阴天时漫反射的微弱阳光都不放过。

与之相配的储能设备安静地待在角落,外表朴实无华,内部却藏着整个系统的智慧。这些锂电池组就像勤劳的松鼠,把白天收集的多余能量储存起来,等到夜晚或阴雨天气时再缓缓释放。记得安装时工程师开玩笑说,这就是给阳光“保鲜”的冰箱。

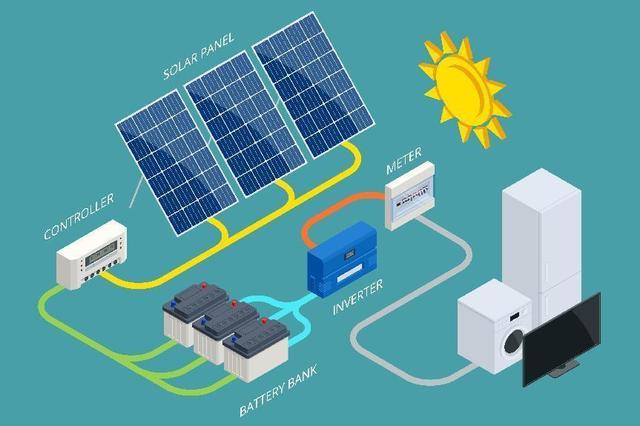

阳光照射在硅材料上的瞬间,奇妙的物理变化就开始了。光子撞击半导体,激发出电子流动,这种微观世界的舞蹈通过导线汇成电流。直流电经过逆变器的转换,变成我们家用的交流电,整个过程流畅得如同呼吸。

最让我着迷的是能量管理系统的智能调度。它会根据家庭用电习惯和天气预测,自动决定何时直接供电,何时储能备用。某个周末的下午,我注意到系统在阳光最充足时优先给热水器供电,这个细节让我感叹科技的人性化设计。

站在系统前,你能感受到无声的能量流动。光伏板吸收阳光时的轻微升温,逆变器工作时几乎听不见的嗡鸣,还有储能设备指示灯规律闪烁——这些细微迹象都在诉说着一个绿色能源的故事。这种亲身体验让我明白,低碳生活不再是遥不可及的概念,而是每天在家门口上演的现实。

光伏板在阳光下泛着幽蓝的光泽,表面温度逐渐升高。这种看似简单的升温过程,背后藏着自然界最精妙的能量转换魔法。我常站在光伏板前想象,每一缕阳光都在与硅晶体进行着无声的对话,而这场对话的结果,就是点亮我们生活的清洁电力。

当光子撞击光伏板表面的半导体材料时,就像无数个小球击中了电子台球。硅原子最外层的电子获得能量,挣脱原子核的束缚开始自由移动。这种微观层面的电子迁徙,汇聚成宏观世界的电流。

光伏板的深蓝色并非随意选择。这种颜色来自减反射涂层,能最大限度减少阳光反射损失。记得有次阴天,我惊讶地发现系统仍在发电。工程师解释说,现代光伏技术已经能捕捉漫射光中的能量,就像敏锐的捕手能接住任何角度的来球。

电池片的PN结结构是整个过程的核心。P型半导体与N型半导体接触形成的电场,就像为激发的电子铺设了专用跑道。电子只能单向流动,形成稳定的直流电。这个设计如此精妙,让我想起河水流过水坝的涡轮——自然之力被优雅地驯服。

能量管理中枢是系统的“大脑”,时刻分析着数十个数据流。日照强度、环境温度、用电负荷、电池电量……这些参数在芯片中快速运算,决定每一度电的最佳去向。某个炎热的下午,我观察到系统自动调整了供电策略——优先保障空调运行,将非必要用电延迟到傍晚。

最大功率点跟踪技术不断微调着工作电压,确保光伏板始终处于最高效状态。这就像经验丰富的舵手,在风浪中随时调整帆的角度捕捉最强风力。我特别喜欢看监控屏幕上功率曲线的实时变化,那起伏的线条仿佛在讲述阳光与科技共舞的故事。

并网与离网模式的智能切换令人印象深刻。晴天时多余电力馈入电网,阴雨时从电网获取补充。这种双向流动构建起灵活的能源网络。上周小区临时检修停电,我家系统自动切换为离网模式,电器运转如常。那一刻,我真切感受到了能源自主的安心。

储能单元是系统的“能量银行”。磷酸铁锂电池组以95%以上的效率储存电能,静静等待释放时刻。它们的充放电循环像呼吸般规律——白天吸纳盈余,夜晚平稳输出。安装初期我有些担心电池寿命,但三年过去,容量衰减微乎其微。

电池管理系统是沉默的守护者。它监控着每个电芯的电压、温度,确保整个储能单元健康运转。有次极端高温天气,系统自动启动散热保护,适当降低充电功率。这种预见性的自我保护,让我对系统的可靠性充满信心。

最动人的是夜幕降临时分的能量交接。光伏板结束一天工作,储能设备悄然接棒。客厅的灯光、厨房的电器、书房的电脑,所有用电设备都感受不到能源来源的切换。这种无缝衔接的技术,让清洁能源真正融入了日常生活的每个角落。

站在储能设备前,我能感受到科技赋予生活的韧性。不再担心停电影响工作,不再焦虑电费波动。这种踏实感,或许就是可持续生活带给现代人最好的礼物。

清晨六点,光伏板开始捕捉第一缕曙光,储能设备显示充电指示灯亮起。这个场景让我想起三年前安装系统时的犹豫——真的值得投入吗?现在回头看,这个决定带来的不仅是电费单上的数字变化,更是一种生活方式的悄然转变。

每块光伏板都像是沉默的环保卫士。我家屋顶的5千瓦系统,每年能减少近4吨二氧化碳排放。这个数字可能有些抽象,但换算成植树量,相当于多种了200棵树。每次看到监控app上的减排数据累计,都会想起童年时雾霾天的灰蒙天空,现在空气质量明显改善,或许就有千万个太阳能系统在默默出力。

系统运行第一年结束时,我收到能源公司发来的环保报告。数据显示相当于少燃烧了1.6吨标准煤,这让我突然理解了什么叫做“个人化的碳中和”。邻居看到我家系统后也安装了类似配置,整条街区的用电负荷在夏季高峰时段明显下降。这种涟漪效应,比单纯的电费节约更让人欣慰。

最打动我的是系统的全生命周期环保表现。从制造、运行到回收,整个碳足迹远低于传统能源。制造商提供的回收计划也很完善,确保二十年后退役的光伏板不会成为环境负担。这种闭环设计,让绿色承诺贯穿始终。

初始投资确实需要仔细规划。但就像好的理财产品,太阳能互补系统会在未来十年持续回报。我家系统的回本周期大约是6年,这个计算还考虑了每年3%的电费上涨率。实际运行中发现,由于技术进步带来的发电效率提升,回本时间可能比预期更短。

运维成本低得令人惊喜。除了偶尔清洗光伏板,系统几乎不需要额外维护。对比朋友家使用的柴油发电机,他每月都要支出燃料费和保养费,而我的系统在阳光下自动运转。雨季结束时查看账单,发现整个雨季的电费支出还不到往年同期的三分之一。

电力反送带来的收益是个美丽意外。阳光充足的周末,系统发的电自家用不完,多余电力自动并入电网。电力公司按标杆电价收购,虽然单次金额不大,但累积起来足够支付家庭网络和饮水费用。这种“能源创收”的模式,让屋顶变成了微型发电厂。

去年台风季的经历让我对系统刮目相看。狂风暴雨持续两天,传统电网多次跳闸,而我的系统在储能设备支撑下稳定运行。智能调控系统在台风来临前就预判到光照不足,提前将电池充至满格。这种预见性管理,让能源供应无惧天气变化。

冬季雾霾天的表现同样出色。原以为重度污染会影响发电效率,实际数据仅下降15%左右。系统能捕捉漫射光中的能量,就像高级相机在弱光环境下依然能拍出清晰照片。有次连续阴雨一周,系统自动切换到节能模式,优先保障冰箱和照明等关键用电,这种智能分级管理特别贴心。

最让我安心的是系统的自我诊断能力。上个月某个逆变器模块出现异常,系统立即发送警报到手机,并自动调整其他模块的工作参数保持整体发电效率。售后人员根据系统自检报告直接带来替换零件,半小时就完成维修。这种智能运维,彻底解决了后顾之忧。

站在院子里仰望屋顶的光伏阵列,夕阳余晖给板面镀上金色光泽。这个系统不仅是能源设备,更成了家庭的一份子。它安静地工作,可靠地守护,让清洁能源从概念变成触手可及的日常。或许这就是现代科技最美好的样子——不张扬,却不可或缺。

站在写字楼顶层俯瞰城市天际线,一片片深蓝色的光伏板在建筑群中若隐若现。这让我想起去年参观的某科技园区,那里的工程师笑着说:“我们的屋顶现在不只是防水隔热,更成了会发电的第五立面。”从城市到乡村,从住宅到工厂,太阳能互补系统正在各个角落悄然改变着能源使用的传统模式。

上海某商务区的案例特别典型。那栋28层的写字楼在屋顶和立面安装了总计800千瓦的光伏系统,远远望去像是给建筑披上了会呼吸的能源外衣。最巧妙的设计在于,光伏板既作为发电单元,又承担了部分遮阳功能。大楼物业经理给我看过一组数据:夏季空调能耗降低了18%,这还不包括发电本身的收益。

住宅小区的改造更有温度。北京一个老小区在节能改造中加装了分布式光伏系统,居民王阿姨说最初只是觉得“楼顶变好看了”,直到收到第一笔集体电费退款才明白其中的实惠。社区公共区域的照明、电梯运行全部由太阳能供电,物业费中的能耗费项直接降为零。傍晚时分,老人们坐在光伏凉亭下聊天,头顶的灯带由白天储存的阳光点亮,这种画面比任何宣传册都更有说服力。

有个细节让我印象深刻:某幼儿园在改造时特意选用了彩色光伏板,拼成卡通图案。孩子们通过教室里的显示屏,能看到“太阳公公今天送来了多少度电”。这种潜移默化的环保教育,或许比发电量本身更有价值。

去年在云南山区见到一个令人动容的场景。那个曾经连稳定供电都困难的村落,现在每户屋顶都闪着光伏板的蓝光。村支书带我参观时特别骄傲地指着山腰处的集中式储能站:“以前电压不稳,磨面机都带不动。现在不仅全天稳定供电,多余的电还能卖给电网。”

最让我惊讶的是当地农民的创新应用。他们给光伏支架加装滑轮,早上把板面转向东方,傍晚再调向西方,发电效率提升了近30%。这种土法追光系统虽然简单,却凝聚着民间智慧。村里的茶叶加工厂用太阳能替代了传统的燃煤烘干,茶叶品质提升的同时,每斤茶叶还能节省0.8元的能源成本。

有个特别温暖的故事:留守老人李大爷用卖电收入给孙子买了第一台电脑。他不太懂什么是碳中和,但知道“太阳出来就有收入”,这比任何政策宣讲都更直接。现在全村形成了有趣的能源文化——天气好时大家会互相提醒“今天记得洗板子”,阴雨天则自动减少非必要用电。这种自发的能源管理意识,或许是乡村振兴中最宝贵的收获。

参观某汽车零部件工厂时,我被他们的能源调度中心震撼到了。整面墙的电子屏实时显示着各车间用电状况,太阳能供电比例常年保持在40%以上。工厂能源科长说,他们甚至根据天气预报调整生产计划——晴天多安排高耗能工序,阴雨天则侧重装配检测。这种“看天生产”的智慧,让能源成本下降了26%。

更精妙的是余热回收系统。光伏板在发电时会产生热量,工厂用这些热量给员工浴室提供热水。工人们笑称这是“太阳送的洗澡水”,实际上每年节省的燃气费用就超过80万元。厂区运输车辆全部改用太阳能充电,连车间照明都采用光导系统,把自然光引入室内。这种全方位的能源优化,让传统高耗能企业变成了绿色制造样板。

记得在成品仓库看到的一幕:自动导引车在光伏顶棚下穿梭作业,这些小车用的电全部来自屋顶。厂长开玩笑说:“我们的产品从制造到仓储,每个环节都带着阳光的味道。”这种将清洁能源融入生产血脉的做法,或许正是工业升级的最佳注脚。

走过这些应用现场,最大的感触是太阳能互补系统早已不是实验室里的概念。它在写字楼顶、农家院落、工厂车间里真实运转,用无声的方式改变着能源格局。每次看到监控屏幕上跳动的发电数据,都觉得那不只是数字,更是无数家庭和企业迈向可持续未来的坚实脚步。

清晨六点,手机轻轻震动。不是闹钟,而是屋顶光伏系统的每日报告:“昨夜储能剩余42%,预计今日发电量58度”。推开窗,朝霞正好洒在斜挂的光伏板上,泛起一层淡金色的光晕。这种与太阳同步醒来的生活节奏,已经持续了整整三年。从最初的好奇尝试到如今的深度依赖,太阳能互补系统带给我的不仅是清洁电力,更是一种与自然和谐共处的生活方式。

上周参观新能源展会时,一款会“呼吸”的智能光伏板让我驻足良久。它的表面覆着仿生纳米涂层,晴天自动增强吸光率,雨天则切换成自清洁模式。研发工程师演示时,往板面泼了半瓶墨水,雨水模拟装置启动后,墨迹就像露珠般滚落无踪。“这不仅仅是发电装置,”他轻触平板电脑调出数据,“更是建筑的智能皮肤”。

储能技术的进化更令人惊喜。邻居家上月安装的新型固态电池,体积只有传统铅酸电池的三分之一,储电效率却提升了近一倍。最妙的是它的双向充放设计——白天储能自用,夜间还能向电网返送富余电力。电网公司推出的动态电价机制,让我的家庭能源系统成了微型“虚拟电厂”。某个用电高峰的傍晚,系统自动向电网输送了15度电,当月电费账单首次出现了负值。

材料科学的突破正在打开新的可能。柔性光伏薄膜已经开始应用于建筑曲面,透光型光伏玻璃让窗户也变成发电机。记得在示范小区见到整面会发电的玻璃幕墙,室内光线柔和如常,窗外风景一览无余,这种将能源收集隐于无形的设计,或许就是未来建筑的常态。

去年办理光伏补贴时,政务大厅专门开设了“绿色通道”。工作人员递来温热的茶水,在平板电脑上勾选几个选项,十分钟就完成了全部流程。这种便利背后是层层推进的政策支持:从安装补贴到税收优惠,从并网简化到碳积分奖励。最近收到的《居民光伏白皮书》显示,我们社区的光伏覆盖率已达37%,相当于每月减少碳排放16吨。

环境改善的迹象随处可见。小区空气质量监测屏上的优良天数,从三年前的280天增加到现在的330天。女儿在作文里写:“天空变得更蓝了,因为很多屋顶都在替我们收集阳光。”这种童真的观察,比任何数据都更能说明问题。社区花园里新设的生态展示牌,实时显示着光伏系统减少的碳排放量,邻居们茶余饭后总会驻足讨论,比较各家的“绿色贡献”。

全球气候行动的连锁效应正在显现。参加国际新能源论坛时,一位德国专家分享的数据让我印象深刻:如果全球城市建筑的可用屋顶都安装光伏系统,年发电量将超过目前全球总耗电量。这个看似遥远的愿景,其实正通过我们每个屋顶的蓝色方阵逐步实现。

最享受的是雨天。储能系统确保用电无忧,雨滴敲打光伏板的节奏成了天然白噪音。智能家居系统会自动调整能耗模式,把洗衣、洗碗这些非紧急用电安排到发电高峰时段。有次朋友来访,惊讶于我家几乎听不到空调外机声——地源热泵与太阳能系统的配合,让室内常年保持舒适温度,能耗却只有传统空调的三分之一。

生活方式也在悄然改变。开始关注天气预报不再只为出行,更为了预判第二天的发电情况。家人养成了“看天用电”的习惯,晴天会主动给所有设备充电,阴天则自觉减少非必要耗电。这种与自然节律同频的用电哲学,让能源不再是抽象的概念,而是可感知的生活伙伴。

最温暖的记忆发生在去年除夕。小区临时电路检修导致部分停电,我家通过储能系统维持了基本供电。邻居带着食材来借厨房,孩子们在太阳能庭院灯下玩耍,那顿特殊的“光伏年夜饭”成了难忘的社区记忆。临别时邻居感慨:“你们家亮着的灯,像个小太阳。”

站在露台眺望城市夜景,点点灯火中穿插着无数光伏板的幽蓝反光。这些沉默的能源收集者,正与千家万户共同编织着低碳生活的美好图景。或许不久的将来,每个建筑都会成为微型电站,每缕阳光都将被温柔收集,而我们与自然的关系,也会在这种共生中达到新的平衡。

本文地址: https://www.ishool.com/post/564.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-11-06facai888

2025-11-06facai888

2025-11-06facai888

2025-11-06facai888

2025-11-06facai888

2025-11-05facai888

2025-11-05facai888

2025-11-05facai888

2025-11-05facai888

2025-11-05facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-11facai888

2025-10-12facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-17facai888

2025-10-30facai888

2025-11-03facai888

2025-10-15facai888

2025-10-29facai888

2025-10-19facai888

2025-11-01facai888

2025-10-16facai888

2025-10-19facai888

2025-10-12facai888

扫码二维码

获取最新动态