生物质能本质上就是储存在有机物质中的太阳能。这些有机物质可能来自农作物秸秆、林业剩余物,甚至是城市里的餐厨垃圾。想象一下,那些被丢弃的玉米秆、锯末或者过期食品,其实都蕴含着可供利用的能量。这种能量形式最吸引人的地方在于它的可再生性——植物通过光合作用不断生长,我们就能持续获得新的生物质资源。

从来源看,生物质能主要分为几大类:农业废弃物比如稻草、果壳;林业剩余物包括树枝、木屑;能源作物如柳枝稷、芒草;还有城市固体废物中的有机成分。我曾在农村见过整片田地的秸秆被就地焚烧,黑烟滚滚的场景至今难忘。其实这些被白白烧掉的秸秆,完全可以通过适当技术转化为清洁能源。

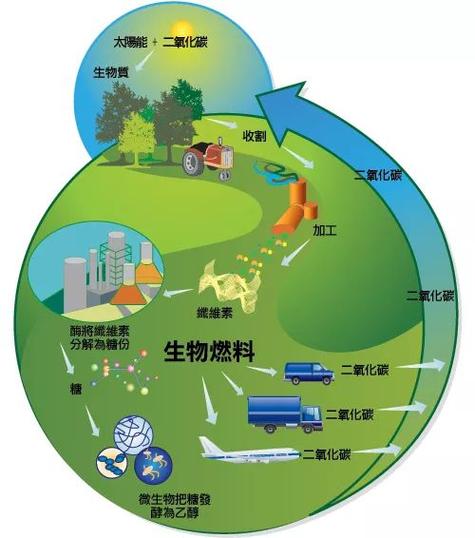

生物质能之所以被称为低碳技术,核心在于它的碳循环特性。植物生长时吸收大气中的二氧化碳,当这些植物作为燃料使用时,释放的二氧化碳量与吸收量基本持平。这个过程形成了一个近乎封闭的碳循环,不会像化石燃料那样增加大气中的净碳含量。

转化过程主要依赖几种基本机制:通过热解将生物质在缺氧条件下加热,产生生物油和合成气;利用微生物发酵将有机物转化为沼气或乙醇;或者直接燃烧产生热能。这些转化方式都在努力实现同一个目标——最大限度地提取储存于生物质中的化学能,同时最小化对环境的影响。

人类利用生物质能的历史其实相当悠久。我们的祖先很早就开始燃烧木材取暖做饭,这算是最原始的生物质能利用。但现代意义上的生物质转化技术,真正起步于20世纪70年代的石油危机时期。

记得参观过一个老式沼气工程,那还是上世纪80年代的设施,转化效率确实不太理想。随着技术进步,现在的生物质能转化已经发展出更加精细化的技术路线。从最初的直接燃烧,到后来的气化、液化,再到现在的生物精炼概念,这个领域一直在不断进化。近年来,随着碳中和目标的提出,生物质能转化技术迎来了新一轮的发展机遇。

特别值得一提的是,现代生物质能转化越来越注重整个系统的能效和环保性能。早期的技术可能只关注能量产出,而现在我们会综合考虑碳足迹、污染物排放、水资源消耗等多个维度。这种整体思维的转变,让生物质能真正成为低碳能源体系中的重要组成部分。

热化学转化像是用高温“烹饪”生物质的过程。在特定温度条件下,生物质中的复杂有机物分解重组,转化为更容易使用的能源形式。最常见的方式包括直接燃烧、气化和热解。

直接燃烧大概是最直观的方式——就像我们烧木柴一样,只不过现代燃烧技术配备了完善的污染控制装置。气化技术则更加精细,通过在有限氧气供应下加热生物质,产生富含一氧化碳和氢气的合成气。这种合成气可以直接燃烧发电,也能作为化工原料。

热解技术特别有意思。它是在完全无氧环境下加热生物质,就像在制作木炭。不同温度下得到的产品完全不同:低温热解主要产出生物炭,中温得到生物油,高温则倾向于产生气体产物。我曾参观过一个热解示范项目,看着木屑在几分钟内转化为深褐色的生物油,那种变化确实令人惊叹。

如果说热化学转化是“快火猛攻”,生物化学转化更像是“文火慢炖”。它依靠微生物或酶的作用,在相对温和的条件下分解生物质。厌氧消化和发酵是两种主要途径。

厌氧消化在密闭容器中进行,微生物家族协作将有机物转化为沼气和消化液。这个过程让我想起家里泡菜坛子的工作原理,只是规模更大、控制更精确。沼气中约60%是甲烷,可以直接用于炊事、发电或提纯为生物天然气。

发酵技术主要针对含糖或淀粉类生物质。酵母菌将这些原料中的糖分转化为乙醇,也就是我们常说的生物酒精。现在的发展趋势是纤维素乙醇技术,能够利用秸秆、木屑等非粮原料,避免与人争粮的伦理问题。

物理化学转化技术通常结合了物理处理和化学反应的优点。酯交换制备生物柴油是个典型例子——将植物油或废弃食用油与醇类在催化剂作用下反应,生成脂肪酸甲酯。

这个过程中,物理方法负责原料的破碎、混合和分离,化学反应则实现分子结构的转变。压榨提取、超临界流体萃取这些物理方法经常作为预处理步骤,为后续转化创造更好条件。

物理化学转化的优势在于反应条件相对温和,产品品质容易控制。不过它对原料有一定要求,比如制备生物柴油就需要油脂含量较高的原料。

选择哪种转化技术,往往需要权衡多个因素。热化学转化处理速度快、适应原料广,但设备投资较高,而且高温操作存在安全风险。生物化学转化条件温和、能耗较低,只是反应周期较长,对原料成分比较挑剔。

从产品角度看,热化学技术擅长生产电力、热能和合成气;生物化学技术更适合生产燃气和液体燃料;物理化学技术则在生物柴油等领域表现突出。

实际应用中,这些技术经常相互配合。比如先用热解处理难降解的木质素,再用生物发酵处理剩余的水解液。这种组合拳往往能取得更好的整体效果。技术选择没有绝对的最优解,关键要看具体的原料特性、产品需求和当地条件。

田间地头的秸秆、稻壳、果树枝条这些看似无用的农业废弃物,正在成为生物质能转化的重要原料。华北平原的某个村庄,将玉米秸秆压缩成型后直接燃烧供暖,替代了原本的燃煤锅炉。村民告诉我,一个冬季就能处理掉全村80%的秸秆,还省下了不少取暖费。

更精细的利用方式是将秸秆转化为沼气。河南一家农场建设了厌氧消化罐,把畜禽粪便和作物秸秆混合发酵。产生的沼气用于发电,余热还能给蔬菜大棚保温。这种模式既解决了废弃物处理难题,又创造了额外收益。

南方甘蔗产区则把蔗渣变废为宝。糖厂用蔗渣作为锅炉燃料,满足生产所需的蒸汽和电力。我记得参观时看到,堆积如山的蔗渣经过传送带送入锅炉,整个制糖过程的能源基本实现自给自足。

森林抚育间伐产生的枝条、木材加工剩余的边角料,这些林业剩余物蕴含着巨大能量。长白山地区的林场把抚育采伐的杂木加工成生物质颗粒,热值能达到标准煤的70%左右。这些颗粒燃料供应给周边城镇的供暖系统,形成了一条绿色能源产业链。

在福建,一家竹制品企业用竹屑进行热解气化。竹材生长快、可再生性强,特别适合作为生物质能原料。他们生产出的竹炭销往国内外市场,竹醋液则用作有机农药,实现了全组分利用。

松脂加工厂的案例也很有代表性。松脂提取后的松根、松针被收集起来,通过低温热解制成生物炭。这种生物炭不仅可以用作燃料,还能改良土壤,帮助周边茶园改善土质。

每天产生的厨余垃圾、园林绿化废弃物,在城市里找到了新的归宿。上海某个小区试点厨余垃圾就地处理,用小型厌氧消化设备产生沼气。这些沼气直接供应小区公共照明,剩余的消化液还能作为小区绿化的肥料。

广州的餐厨垃圾处理中心规模更大些。他们采用湿式厌氧发酵技术,每天处理200吨餐厨垃圾。产生的沼气提纯后并入城市燃气管网,油脂部分则用于生产生物柴油。这种集中处理模式效率很高,但需要完善的收运体系配合。

园林废弃物的处理相对简单。北京将修剪下来的树枝、落叶分别处理:粗树枝破碎后用于生物质发电,落叶堆肥后回归绿地。这种分级利用既降低了处理成本,也提高了资源利用率。

工业领域的生物质能应用往往规模更大、技术要求更高。山东某造纸企业用制浆黑液进行碱回收发电,这个设计确实非常巧妙。黑液中的木质素在专用锅炉中燃烧,既产生了蒸汽和电力,又回收了制浆用的化学品。

酒精厂的能量自给体系也值得称道。他们用酒精废醪液生产沼气,沼气发电供给生产车间,发电余热用于蒸馏工段。整个系统形成了闭环,大幅降低了外部能源依赖。

钢铁企业开始尝试用生物质替代部分化石燃料。河北某钢厂将生物质压块后喷入高炉,作为还原剂使用。虽然替代比例还不高,但这种探索为高耗能行业的低碳转型提供了新思路。

这些案例告诉我们,生物质能转化技术已经走出实验室,在各个领域发挥着实际作用。每个成功案例背后,都是技术方案与当地条件的完美结合。

原料预处理环节往往决定着整个转化过程的效率上限。生物质原料的多样性是个棘手问题——含水量、颗粒大小、化学成分差异很大。我见过一个案例,同样的秸秆原料,经过蒸汽爆破处理后,厌氧消化的产气率提升了近三成。

机械粉碎看似简单,实则大有讲究。颗粒尺寸并非越小越好,要找到能耗与比表面积的平衡点。某研究团队发现,将木屑控制在2-5毫米时,热解反应的传质效率最佳,还能避免过度粉碎的能源浪费。

湿热处理正在成为提升生物质品质的新方向。把原料在特定温度压力下蒸煮,能有效破坏木质纤维素结构。记得有家生物质电厂采用这种方法后,锅炉燃烧效率提高了15%,飞灰含碳量也明显下降。

化学预处理的选择需要格外谨慎。酸处理虽然效果好,但后续中和步骤会增加成本。碱处理相对温和,却可能产生废水问题。现在更流行的是生物预处理,用特定菌种降解木质素,虽然耗时较长,但环境友好性更胜一筹。

催化剂就像转化过程的加速器,选对催化剂往往事半功倍。在生物质热解过程中,合适的催化剂能让目标产物收率翻倍。某实验室开发的复合金属催化剂,成功将生物油的品质提升到接近化石燃料的水平。

酶催化剂在生化转化中扮演着关键角色。纤维素酶的效率直接关系到糖化效果。我接触过的一个项目,通过基因工程技术改良菌种,使酶活力提高了两倍,发酵时间缩短了三分之一。

纳米催化剂展现出独特优势。巨大的比表面积和特殊的电子效应,让反应在更温和的条件下进行。有研究团队将纳米催化剂用于生物柴油制备,反应温度降低了40℃,能耗自然跟着下降。

催化剂的回收再利用同样重要。设计可循环使用的磁性催化剂是个聪明的主意。反应结束后用磁铁就能分离回收,既避免催化剂流失,也降低了处理成本。这种设计思路很值得推广。

温度控制是个精细活。在厌氧消化过程中,中温消化的能耗较低,但高温消化的产气速率更快。某沼气工程通过分级温度控制,先在高温段快速启动,再转入中温段稳定运行,找到了能耗与效率的最佳结合点。

停留时间需要根据原料特性灵活调整。木质素含量高的原料需要更长反应时间,但过度延长又会增加设备投资。通过在线监测系统实时调整,这个难题正在得到解决。

物料混合程度直接影响传质效率。在发酵罐中,搅拌强度不足会导致物料分层,过度搅拌又会破坏微生物群落。采用变频搅拌技术,根据反应进程智能调节转速,这个平衡就好掌握多了。

压力参数在超临界转化中尤为关键。水热液化技术对压力极其敏感,微小的波动都会影响产物分布。现在普遍采用自动稳压系统,将压力波动控制在0.1MPa以内,产物稳定性显著提升。

能量梯级利用是提升整体效率的核心。高温烟气的余热可以逐级利用:先发电,再供暖,最后用于原料干燥。某生物质电厂采用这种模式后,综合能源利用率从35%提高到了65%。

热泵技术在低温余热回收中表现突出。将40-60℃的低温废水中的热量提取出来,用于预热原料或维持反应温度。这种看似不起眼的改进,往往能带来意想不到的节能效果。

系统集成要考虑时空匹配。太阳能与生物质能的互补就是个好例子。白天用太阳能提供基础热能,生物质能作为补充和储备。这种混合能源系统既提高了稳定性,又降低了运行成本。

智能化控制系统正在改变传统运营模式。通过大数据分析预测原料特性变化,自动调整运行参数。有家企业引入AI控制系统后,不仅转化效率稳步提升,人工干预也减少了七成。

这些效率提升方法不是孤立存在的。它们相互关联、彼此支撑,共同推动着生物质能转化技术向更高水平发展。每个环节的微小改进,累积起来就是整体效率的显著跃升。

生物质能转化最直接的环境效益体现在碳减排上。植物生长过程吸收的二氧化碳,在能源利用过程中又被释放,形成近乎闭环的碳循环。这种特性让生物质能成为少数能够实现负碳排放的能源形式。

我调研过一个秸秆发电项目,每年处理10万吨农业废弃物,相当于替代了1.5万吨标准煤。核算下来,每年减少的二氧化碳排放超过3万吨。这个数字可能听起来抽象,但相当于2000辆私家车全年的碳排放量。

碳减排效果因原料和技术的不同而有显著差异。林业剩余物的碳减排潜力通常高于农业废弃物,因为木质生物质的能量密度更高。采用先进的气化联合循环技术,碳减排效率比直接燃烧高出20-30%。

全生命周期碳核算需要格外仔细。从原料收集、运输到转化利用,每个环节的碳排放都要纳入计算。有些项目表面看减排效果很好,但如果原料运输距离过长,整体碳效益就会大打折扣。

传统生物质直接燃烧确实会产生污染物,但现代转化技术已经能有效解决这个问题。气化过程中采用合适的净化装置,烟气中的粉尘排放可以控制在10mg/m³以下,这个数值远低于最严格的环保标准。

氮氧化物的控制是个技术难点。分级配风和低温燃烧技术的结合使用效果显著。某生物质电厂通过优化炉膛设计,将氮氧化物排放浓度从350mg/m³降到了100mg/m³以内,达到了超低排放水平。

重金属和二噁英的防控需要特别关注。活性炭吸附配合布袋除尘,能有效捕获这些微量污染物。我参观的一个项目,在烟气处理系统投入运行后,二噁英排放浓度降低了两个数量级。

废水处理同样不容忽视。生化转化过程中产生的沼液,经过厌氧-好氧组合工艺处理,出水水质能达到农田灌溉标准。这种处理方式既解决了污染问题,又实现了水资源的循环利用。

生命周期评价让我们能够全面审视生物质能的环境表现。从原料种植开始,到最终产品使用,每个阶段的环境影响都需要量化分析。这种系统性的评估方法,帮助我们避免“拆东墙补西墙”的环境问题。

能源投资回报率是个关键指标。理想的生物质能项目,每投入1个单位能源,应该能产出5-8个单位的可用能源。如果这个比值过低,说明项目本身的可持续性存疑。

土地利用变化的影响必须纳入考量。如果为了能源作物而砍伐原始森林,整个项目的环境效益就会变成负值。合理的做法是利用边际土地,或者以废弃物为主要原料。

水资源消耗往往被忽视。特别是在干旱地区,生物质能项目的水足迹可能很大。选择耐旱的能源植物,或者采用循环水系统,能显著改善这个环节的环境表现。

生物质能转化与多个可持续发展目标紧密相连。除了应对气候变化,它还能促进农村经济发展。我记得有个贫困地区的沼气项目,不仅解决了能源问题,还创造了就业机会,形成了良性循环。

废弃物资源化利用减轻了环境压力。城市有机垃圾通过厌氧消化处理,既生产了清洁能源,又减少了填埋场的负担。这种“变废为宝”的模式,很符合循环经济的理念。

生物多样性保护需要统筹考虑。能源植物种植如果采用单一品种大面积栽培,可能影响当地生态系统。混种模式和生态廊道的设计,能在能源生产和生态保护之间找到平衡。

土壤改良是常被忽略的附加效益。生物质转化后的沼渣、生物炭等副产品,作为有机肥还田,能改善土壤结构,提升地力。这种“取之于田,用之于田”的循环,让整个系统更加可持续。

环境效益的实现需要技术、政策和管理的协同作用。每个环节的优化,都在为更大的环境价值贡献力量。生物质能转化的真正意义,不仅在于生产了多少能源,更在于它为我们描绘的可持续发展图景。

生物质能转化技术正朝着更高效、更智能的方向发展。催化转化效率的提升是个明显趋势,新型催化剂的开发让反应条件更温和,能耗显著降低。我关注的一个研究团队最近在木质素解聚方面取得突破,转化率提高了40%左右,这确实令人振奋。

多技术耦合成为新方向。热化学与生化转化的结合,能取长补短,实现原料的全组分利用。比如先将生物质快速热解,再对残渣进行厌氧发酵,这样能量回收率能提升15-20%。这种集成思路很可能会改变未来的技术格局。

智能化控制正在重塑生产过程。传感器技术和人工智能算法的应用,让实时优化成为可能。某试点项目通过机器学习模型预测原料特性变化,自动调整工艺参数,系统稳定性提高了30%。这种自适应能力对处理成分多变的生物质原料特别重要。

全球碳中和目标正在为生物质能创造前所未有的发展机遇。欧盟的可再生能源指令要求到2030年生物质能占比达到20%以上,这个政策导向很明确。国内的双碳目标也在推动相关产业快速发展。

碳交易市场的完善是个重要推动力。生物质能项目的碳减排量可以转化为实实在在的经济收益。我了解到的一个沼气项目,仅碳交易收入就占到总收入的15%,这种经济激励作用非常直接。

下游应用市场在持续扩大。生物航煤、生物基化学品等高端领域的需求增长很快。航空业对可持续燃料的需求预计在未来十年增长五倍,这为生物质转化技术提供了广阔空间。

原料供应稳定性是个老问题,但始终很关键。季节性强、分布分散的特点制约着规模化发展。建立原料收储运体系需要大量基础设施投入,这需要政府和企业的共同努力。

技术经济性仍需提升。虽然示范项目效果不错,但商业化运营还要考虑成本竞争力。通过规模化效应和技术迭代来降低成本是个可行路径。某生物质精炼项目通过优化工艺流程,三年内运营成本降低了25%。

公众认知和接受度影响着项目落地。邻避效应在垃圾转化能源项目中尤为明显。透明化的环境监测数据和社区参与机制能有效缓解这种担忧。记得有个项目通过定期向居民开放参观,成功获得了当地支持。

生物炼制概念将引领下一轮发展。不再局限于能源生产,而是像石油炼制那样,从生物质中提取多种高价值产品。这种模式能显著提升项目经济性,我挺看好这个方向。

负碳排放技术将成为重点。生物质能结合碳捕集与封存,理论上能实现负碳排放。这个组合技术虽然还在早期阶段,但潜力巨大,可能会成为应对气候变化的利器。

分布式系统与集中式设施将并行发展。农村地区适合小型分布式装置,而工业区则更适合大型集中处理设施。这种多层次的发展模式能更好地适应不同地区的需求。

国际合作将加速技术进步。不同国家在原料、技术、市场方面各具优势,跨境合作能产生协同效应。欧洲在转化技术上的积累,结合东南亚丰富的生物质资源,就是个很好的互补案例。

生物质能转化的未来不仅关乎技术本身,更关乎整个能源体系的转型。它可能不会成为能源主角,但在实现低碳发展的道路上,它的独特价值无可替代。每个技术进步,都在为更可持续的明天添砖加瓦。

本文地址: https://www.ishool.com/post/500.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-11facai888

2025-10-12facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-11facai888

2025-10-16facai888

2025-10-17facai888

2025-10-15facai888

2025-10-17facai888

2025-10-16facai888

2025-10-12facai888

2025-10-12facai888

2025-10-11facai888

2025-10-16facai888

扫码二维码

获取最新动态