那些堆积如山的黑色矸石山,曾经是煤矿区最熟悉的风景。它们沉默地占据着土地,随风扬起煤尘,在雨天渗出酸性水。我记得几年前参观山西某矿区时,当地工程师指着那片黑色山丘苦笑:“这些‘废料’我们头疼了几十年。”谁能想到,这些被视为负担的煤矿伴生物,如今正成为水泥行业绿色转型的关键角色。

煤矿开采过程中,矸石产生量约占原煤产量的10%-15%。这些看似无用的岩石长期堆积,不仅占用大量土地,还可能引发自燃、滑坡等安全隐患。传统的处理方式无非是填埋或堆放,环境代价相当沉重。

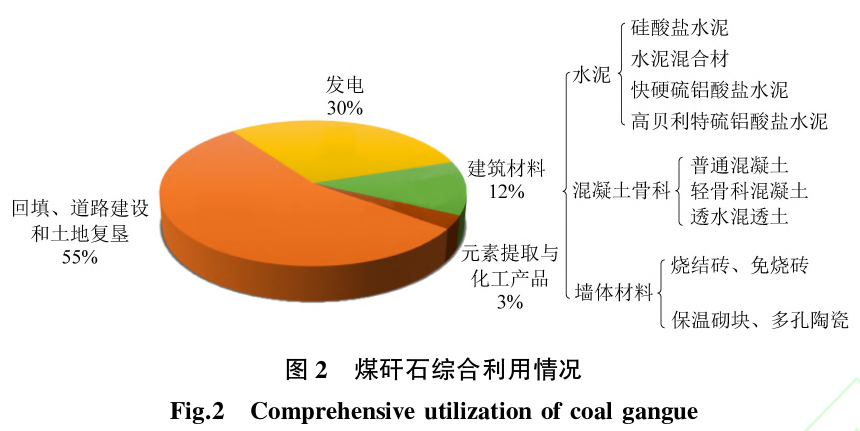

换个角度看,这些“黑色废物”其实蕴含着巨大价值。矸石的主要化学成分与水泥原料颇为相似,都含有丰富的硅铝成分。这种天然的相似性为资源化利用提供了可能。当环保压力日益增大,曾经的负担开始显露出资源属性。

水泥行业作为碳排放大户,全球每年因水泥生产产生的二氧化碳约占人类活动总排放的8%。这个数字让人不得不重新审视传统水泥生产工艺。在碳中和目标成为全球共识的今天,寻找低碳替代材料已成为行业生存和发展的必然选择。

我接触过的一些水泥企业管理者坦言,最初他们对使用工业废料持怀疑态度。但随着碳排放成本逐渐显现,传统生产模式的经济性正在发生变化。这种转变不仅来自政策压力,也来自市场对绿色建材日益增长的需求。

将煤矿矸石转化为水泥混合材的探索并非一蹴而就。早期试验中,研究人员发现直接使用原状矸石效果并不理想。经过反复尝试,他们开发出“煅烧活化”这一关键技术——通过在特定温度下热处理,使矸石中的高岭土等矿物转变为具有胶凝活性的物质。

这个转化过程相当精妙。温度太低,活化不充分;温度过高,又可能破坏活性。经过无数次试验,终于找到了那个“恰到好处”的温度区间。当第一批合格的矸石水泥混合材成功制备时,整个团队都为之振奋。

如今,这项技术已日趋成熟。经过处理的矸石粉体可以等量替代部分水泥熟料,不仅降低了生产成本,更显著减少了碳排放。那个曾经令人头疼的黑色废物,真正实现了从“负担”到“宝藏”的华丽转身。

走进现代化的矸石水泥生产线,你会惊讶于那些看似简单的工艺步骤背后蕴含的精妙设计。我曾亲眼目睹一批刚从煤矿运来的矸石,经过一系列精密处理后,最终变成细腻均匀的混合材粉末。整个过程就像一场精心编排的交响乐,每个环节都必须恰到好处。

不是所有矸石都适合制备水泥混合材。原料选择时,我们特别关注矸石的矿物组成和化学成分。通常偏向选择高岭石含量较高的矸石,这类原料在后续活化过程中更容易形成活性物质。实际操作中,技术人员会先对矸石进行采样分析,确保其硅铝含量符合要求。

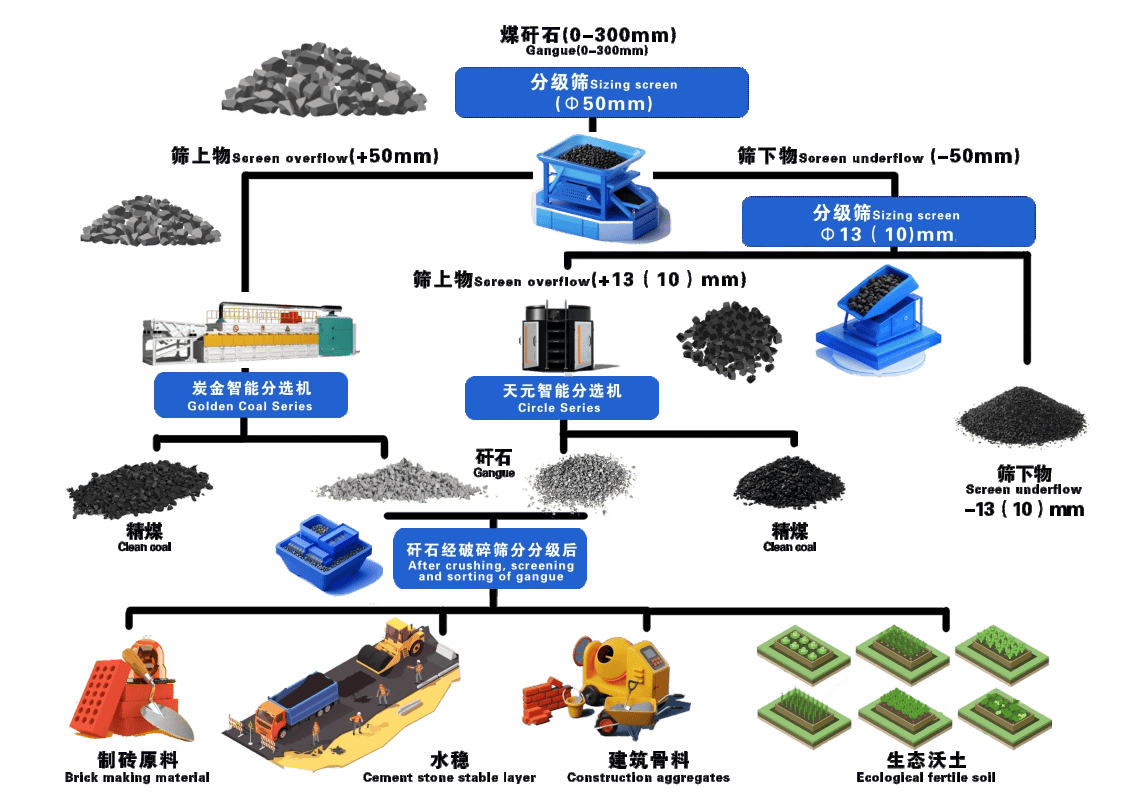

预处理阶段同样关键。刚从矿区运来的矸石往往夹杂着煤块、泥土等杂质,需要通过破碎、筛分、洗选等多道工序进行净化。记得有次参观工厂时,工程师指着正在运转的磁选机说:“别小看这个环节,去除铁质杂质能显著提升最终产品的质量稳定性。”经过预处理的矸石原料,其均匀度和纯净度都得到了保证,为后续工艺奠定了坚实基础。

煅烧活化是整个制备过程的核心。这个环节决定了矸石能否从惰性材料转变为具有胶凝活性的混合材。研究发现,最佳活化温度通常在700-850℃之间,具体取决于矸石的矿物组成。温度过低,高岭石无法充分转变为活性较高的无定形相;温度过高,又可能导致材料烧结,降低反应活性。

时间控制同样重要。一般来说,保温时间控制在30-90分钟较为适宜。太短则活化不完全,太长又会造成能源浪费。工厂的实际操作中,技术人员会根据实时监测数据微调工艺参数。这种精细调控确保了每批产品都能达到理想的活性水平。

煅烧后的矸石需要经过粉磨才能成为合格的混合材。粉磨细度直接影响其水化活性和工作性能。通常要求比表面积达到400-500 m²/kg,这个范围内的材料既保证了足够的反应速率,又避免了过细粉磨带来的能耗增加。

配比优化是个持续探索的过程。不同来源的矸石混合材,其最佳掺量往往存在差异。实验室里,技术人员会通过系统试验确定每种材料的最优配比。实际应用中,矸石混合材的掺量通常在20%-30%之间,这个比例既能保证水泥性能,又最大程度降低了环境负荷。

完善的质量控制体系是产品质量的保障。从原料进厂到成品出厂,每个环节都有相应的检测标准。活性指数、需水量比、凝结时间等关键指标都需要严格监控。

性能调控更是一门艺术。有时为了满足特定工程需求,还需要对工艺进行适当调整。比如对于早强要求较高的应用场景,可以适当提高粉磨细度或调整煅烧制度。这种灵活应变的能力,体现了现代建材制备技术的高度成熟。

看着最终产出的那袋袋灰白色的矸石水泥混合材,你很难想象它们的前身是那些黑黢黢的煤矿废料。这种转变不仅仅是物理形态的改变,更是材料本质的升华。每一道工序都凝聚着工程师们的智慧与匠心,让原本被废弃的资源重新焕发生机。

站在水泥厂的高处俯瞰,你会注意到一个有趣的现象:传统水泥生产线总是笼罩在淡淡的尘雾中,而采用矸石混合材的生产线却显得清爽许多。这种视觉差异背后,隐藏着一场深刻的绿色变革。去年参观某水泥企业时,他们的环保工程师给我算了一笔账——使用30%矸石混合材的水泥,每吨产品能减少约200公斤二氧化碳排放。这个数字让我真切感受到这项技术的环境价值。

传统水泥生产的碳排放主要来自两个环节:石灰石分解和燃料燃烧。矸石混合材的引入从根本上改变了这个排放结构。由于矸石本身已经历过地质演变,作为混合材使用时不需要经过高温分解,直接避免了碳酸钙分解产生的大量二氧化碳。

数据对比很有说服力。生产1吨普通硅酸盐水泥约排放0.8-1吨二氧化碳,而掺入30%矸石混合材的水泥,碳排放量能降至0.6吨左右。如果考虑到矸石作为工业固废的资源化利用,其全生命周期碳足迹更是显著降低。这种减排效果在当今碳中和背景下显得尤为珍贵。

煤矿矸石长期占据大量土地资源,还可能引发自燃、扬尘等环境问题。将其转化为水泥混合材,实现了从“废”到“宝”的质变。我国每年产生的煤矿石约7亿吨,历史堆存量已达70亿吨。这些看似无用的固体废弃物,其实蕴含着巨大的资源潜力。

我曾调研过一个年消耗100万吨矸石的水泥项目。该项目不仅解决了周边煤矿的固废处置难题,还减少了相当于200个足球场面积的堆场用地。更令人惊喜的是,经过适当处理的矸石混合材性能稳定,不会对水泥制品带来二次污染。这种“吃干榨净”的资源化模式,完美诠释了循环经济的核心理念。

矸石混合材的生产能耗明显低于传统水泥熟料。煅烧活化温度通常控制在800℃左右,比水泥熟料的1450℃降低了近一半。这个温度差异直接转化为能源节约,每吨混合材的能耗比熟料降低约40%。

污染物排放方面改善更为明显。由于煅烧温度较低,氮氧化物生成量大幅减少。粉尘排放也得到有效控制,因为矸石原料本身含水量较高,在加工过程中不易扬尘。实测数据显示,采用矸石混合材的生产线,其颗粒物排放浓度比传统生产线低30%以上。

这项技术的环境效益不仅体现在生产环节,还延伸到生态修复领域。大量消耗煤矿石意味着减少矿山固体废弃物的堆存,间接缓解了采矿活动对地貌和植被的破坏。有些项目甚至直接将矸石处理设施建在矿区附近,形成“就地取材、就地消纳”的良性循环。

从更宏观的视角看,矸石水泥混合材的发展与联合国可持续发展目标高度契合。它同时贡献于负责任消费生产、气候行动和陆地生态等多个目标。这种跨领域的协同效应,让绿色建材技术超越了单纯的产品范畴,成为推动行业可持续发展的有力工具。

看着满载矸石水泥的卡车驶向各个建筑工地,我感受到的不仅是材料本身的流动,更是一种环境责任的传递。每使用一吨这样的绿色建材,我们就为地球减轻了一份负担。这种潜移默化的改变,正在重塑我们对建筑材料与环境关系的认知。

站在建筑工地的边缘,看着工人们熟练地浇筑掺有矸石混合材的混凝土,我突然想起五年前参与的一个旧城改造项目。当时施工方对这种新型材料还持怀疑态度,如今却已成为标准配置。这种转变不仅体现了技术进步,更折射出整个行业对绿色建材的认同。矸石水泥混合材正在从实验室走向工地,从试点项目迈向规模化应用,这条发展道路充满机遇也面临挑战。

当前矸石混合材技术仍存在提升空间。活化效率与能耗的平衡是个值得关注的课题。我接触过的一个研发团队正在试验微波活化技术,这种方法可能将煅烧温度进一步降低至600℃以下,同时保持理想的活性指数。虽然还处于实验室阶段,但已显示出令人鼓舞的前景。

另一个突破点在于个性化配方设计。不同产地的矸石成分差异显著,通用型配方难以发挥最佳效果。未来的技术发展可能会趋向定制化——根据具体工程需求和水文地质条件,精准调整混合材的配比和工艺参数。这种精细化管理能够最大化材料性能,同时控制成本。

智能控制系统的引入也值得期待。通过传感器实时监测煅烧过程中的温度变化,结合人工智能算法自动调节工艺参数,这种智能化生产模式可能成为下一代矸石混合材工厂的标准配置。

政策环境正在发生积极变化。多个省份已出台固体废弃物资源化利用的补贴政策,每消纳一吨矸石可获得15-30元的财政支持。这些措施显著提升了矸石混合材的经济竞争力。碳交易市场的完善更是带来新的机遇,水泥企业通过使用矸石混合材获得的碳配额,可能成为重要的收入来源。

市场接受度仍需时间培育。部分建设单位和施工企业仍对新型材料持保守态度。去年参与的一个高速公路项目就遇到了这种情况——监理单位坚持要求提供更多长期性能数据。这种审慎态度可以理解,但也反映出市场教育的重要性。

建立完善的标准体系至关重要。现有的产品标准偏重力学性能,而对长期耐久性和特殊环境适用性的规定相对薄弱。完善这些标准不仅能保障工程质量,也能增强市场信心。

矸石水泥混合材在大型基建项目中展现出独特优势。某跨海大桥工程使用掺有30%矸石混合材的混凝土,不仅满足了强度要求,还表现出优异的抗侵蚀性能。这种成功案例为类似工程提供了重要参考。

地下工程是另一个潜力巨大的应用领域。矸石混合材配制的水泥浆体具有较好的流动性和稳定性,特别适合注浆加固作业。在地铁隧道施工中,这种材料既保证了工程质量,又降低了环境负荷。

乡村振兴建设项目也提供了新的市场空间。农村道路、小型水利设施对材料成本较为敏感,矸石混合材的经济性在这里得到充分体现。这些看似普通的工程,实际上为新技术提供了宝贵的实践舞台。

理想的矸石混合材产业链应该形成完整闭环。从煤矿石收集、预处理到煅烧活化,再到水泥生产和使用,每个环节都需要专业企业的参与。这种分工协作不仅提高效率,还能促进技术创新。

产业布局值得深入思考。将矸石处理设施建在矿区周边,可以大幅降低运输成本。而混合材生产基地则应该靠近水泥厂,形成协同生产的集群效应。这种地理布局优化能够提升整个产业链的竞争力。

产学研合作是推动产业发展的关键力量。高校提供基础研究支持,科研机构负责技术转化,企业专注产业化应用,这种三位一体的合作模式能够加速技术创新和推广。我参与过的一个校企合作项目就成功开发出新型活化剂,使矸石混合材的活性指数提升了8个百分点。

站在行业发展的十字路口,我们看到的不仅是一种材料的进化,更是一个产业生态的成型。从技术突破到政策支持,从工程应用到产业链构建,每个环节都在推动矸石水泥混合材走向更广阔的未来。这种发展不仅关乎经济效益,更承载着我们对绿色建设的共同追求。

本文地址: https://www.ishool.com/post/372.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04访客

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-11facai888

2025-10-12facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-11facai888

2025-10-15facai888

2025-10-17facai888

2025-10-17facai888

2025-10-07facai888

2025-10-15facai888

2025-10-11facai888

2025-10-17facai888

2025-10-11facai888

2025-10-16facai888

扫码二维码

获取最新动态