地质数字技术本质上是一套将地质信息转化为计算机可处理数据的方法体系。它把传统地质学家野外记录本上的素描、岩芯箱里的样本、地震仪记录的波形,统统变成了硬盘里的数据库和屏幕上的三维模型。

记得五年前参观一个地质队,他们的技术员还在用硫酸纸描图。去年再去,同样的团队已经能用平板电脑在现场直接生成三维地质剖面。这种转变不仅仅是工具的升级,更像是整个行业的基因重组。

地质数字技术的发展大致经历了三个阶段:上世纪80年代的计算机辅助制图阶段,本世纪初的多源数据集成阶段,以及近年来的人工智能深度参与阶段。每个阶段都让地质学家对地下世界的认知更加清晰。

煤层厚度直接决定了开采方案的选择。一个误差较大的厚度预测,可能导致矿井设计不合理、设备选型失误,甚至引发安全事故。

我曾经接触过一个案例:某煤矿根据传统勘探数据预计煤层厚度为3.5米,实际开采时却发现局部区域只有2.1米。这个误差导致综采设备无法充分发挥效能,造成巨大的经济损失。

精确的煤层厚度预测就像给采矿工程师配上了一副“透视眼镜”。它不仅能优化开采设计,还能准确计算资源储量,为投资决策提供可靠依据。在煤炭资源日益稀缺的今天,这种精度显得尤为珍贵。

传统煤层预测很大程度上依赖工程师的经验判断。老师傅们通过有限的钻孔数据,在脑海中构建煤层分布模型。这种方法虽然积累了宝贵经验,但存在明显的主观局限性。

数字技术的引入改变了这一局面。现在,我们可以同时处理数百个钻孔数据、地震剖面和测井曲线,通过算法自动识别煤层特征。这种处理能力是人类大脑无法企及的。

最令人印象深刻的是实时预测能力的提升。传统方法完成一个矿区煤层厚度预测可能需要数月,而现在借助高性能计算,同样的工作能在几天内完成。这种效率的提升让煤矿企业能够更快地调整生产计划,响应市场变化。

数字技术不是要取代地质学家的经验,而是将经验与数据科学有机结合。它让煤层预测从“艺术”走向“科学”,这种转变对整个行业产生的影响是深远的。

地震勘探就像给地球做CT扫描。通过人工激发地震波,记录波在地下岩层中的传播特征,我们能够反演出煤层的位置和厚度。这种方法特别适合大范围区域勘探。

实际操作中,地震波在煤层中的传播速度明显低于围岩。这个物理特性成为识别煤层的关键指标。我记得参与过一个项目,通过分析地震波振幅变化,成功预测出煤层厚度的横向变化。当时在3平方公里区域内布设了200多个检波器,采集的数据量惊人。

现代地震处理软件能够将原始地震信号转化为直观的厚度等值线图。技术人员不再需要手动对比波形,算法会自动提取煤层反射波的时差信息。这种自动化处理大大提高了预测效率。

不过地震勘探也有局限性。当煤层厚度小于地震波波长时,预测精度会显著下降。这时候就需要结合其他技术手段来弥补。

测井技术通过钻孔直接获取地层信息,堪称煤层厚度测量的“金标准”。常规测井包括伽马测井、电阻率测井、声波测井等多种方法,每种方法都从不同角度揭示煤层特性。

现在的测井数据采集已经完全数字化。井下仪器实时传回的数据直接进入建模软件,自动生成煤层柱状图。这种即时性改变了传统依赖纸质记录的工作模式。

数字建模将离散的测井点连接成连续的地质体。通过克里金插值、随机模拟等算法,我们能够在钻孔之间预测煤层厚度变化。这种预测虽然存在不确定性,但提供了宝贵的方向指导。

我特别欣赏现代建模软件的可视化功能。它们能把枯燥的数据变成色彩斑斓的三维模型,让非专业人士也能直观理解煤层分布。这种可视化在项目汇报时特别有用。

遥感技术从太空视角观察地表特征。虽然不能直接探测地下煤层,但通过分析地形、植被、岩石出露等间接标志,能够推断煤层赋存规律。

GIS系统就像地质数据的“集散中心”。它把地震、测井、遥感等不同来源的数据整合在统一平台上。这种整合能力让跨专业团队能够协同工作。

有个很有趣的应用:通过遥感识别煤层露头线,结合地形数据预测煤层倾角。这种方法在新区勘探阶段特别经济高效。我们曾经在贵州山区用这种方法快速圈定了有利靶区。

GIS的空间分析功能还能考虑断层、褶皱等构造因素对煤层厚度的影响。这种综合分析比单一方法更接近地质实际。

人工智能正在重塑整个煤层预测领域。机器学习算法能够从海量历史数据中自动学习煤层厚度与各种地质参数的关系。

深度学习网络特别擅长处理地震数据这类复杂信号。它们能识别出人眼难以察觉的微弱特征,这些特征往往与煤层厚度变化密切相关。

我见证过一个令人惊叹的项目:通过训练神经网络,仅用常规测井数据就能较准确预测煤层厚度。这个模型在后续钻井验证中表现出色,节省了大量专项测井费用。

不过机器学习模型需要大量高质量数据来训练。数据不足时,预测效果会大打折扣。这是个需要持续改进的领域。

人工智能不会取代地质学家,而是成为得力助手。它处理重复性工作,让人能够专注于地质规律分析和成果解释。这种人机协作模式正在成为行业新标准。

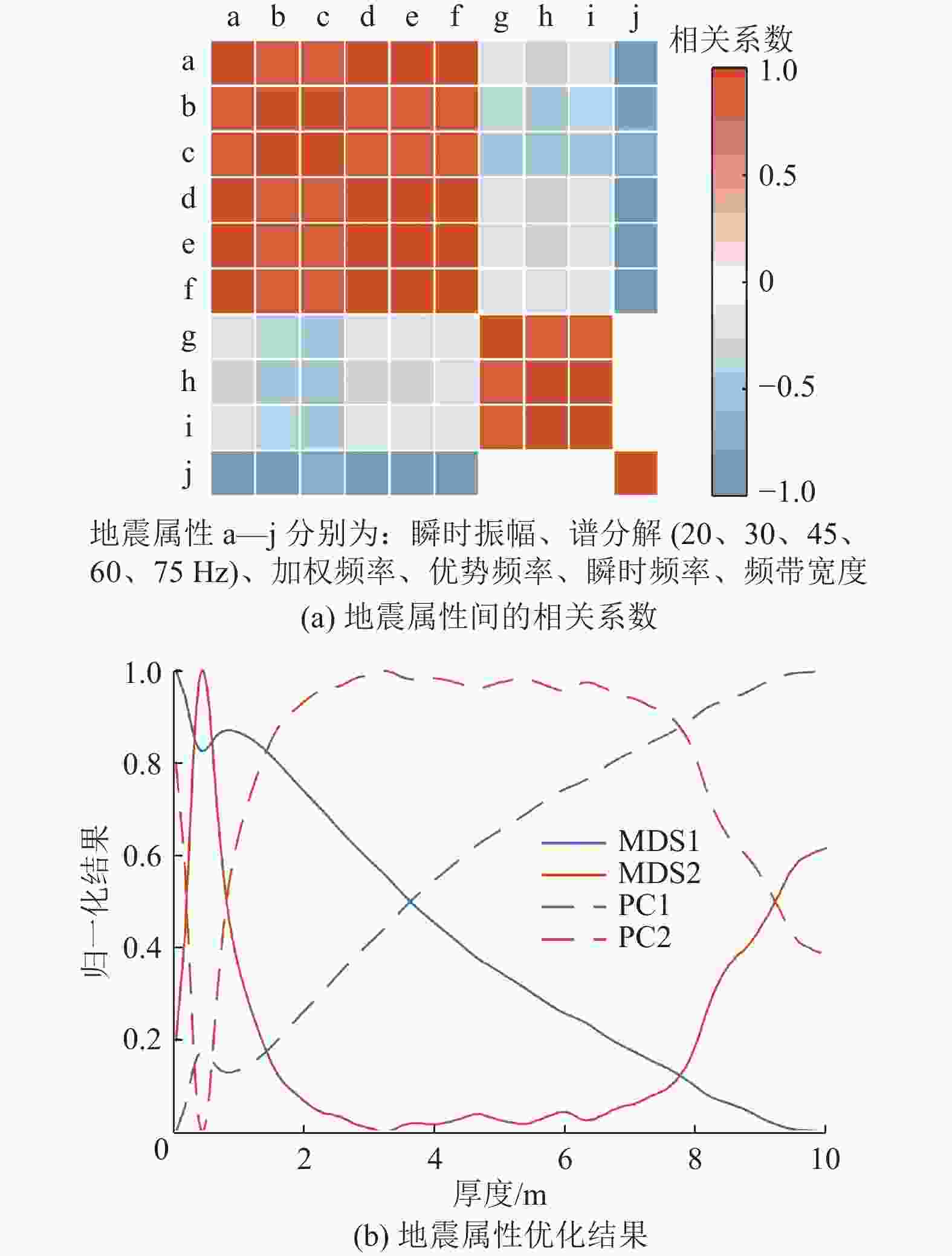

山西大同矿区的地震属性分析项目给我留下深刻印象。这个项目整合了三维地震数据和已有钻孔资料,建立了煤层厚度预测模型。项目团队采用振幅随偏移距变化分析技术,成功识别出煤层厚度在2.5米到8米之间的变化规律。

实际验证阶段,模型预测结果与后续钻井数据的吻合度达到85%。这种精度在复杂地质条件下相当难得。我记得项目负责人说,这个模型帮助他们优化了采区布置,预计能提高回采率12%左右。

另一个案例来自内蒙古某露天矿。他们利用无人机航拍获取高精度地形数据,结合少量钻孔资料建立煤层顶板高程模型。这种方法成本低廉但效果显著,特别适合露天矿的快速评价。

新疆准噶尔盆地的案例展示了多技术融合的价值。项目组同时采用地震、电法和测井数据,通过数据融合算法降低了单一方法的不确定性。这种综合approach在新区勘探中显示出明显优势。

数据质量始终是最大挑战。我遇到过这样的情况:同一区域的地震数据来自不同年代,采集参数和处理流程各不相同。这种数据异构性严重影响了预测模型的稳定性。

解决方案是建立统一的数据质量标准。我们现在要求所有新采集数据必须符合行业规范,历史数据则需要经过标准化处理。虽然增加了前期工作量,但长远看非常值得。

另一个常见问题是“数据丰富但信息贫乏”。某矿区积累了数千个钻孔数据,但由于缺乏系统的地质解释,这些数据的价值大打折扣。后来我们引入地质统计学方法,才让这些“沉睡”的数据焕发生机。

人才短缺也是个现实问题。既懂地质又精通数字技术的复合型人才凤毛麟角。我们采取的办法是组建跨学科团队,让地质师和数据科学家结对工作。这种组合产生了很好的化学反应。

计算资源限制在深度学习应用中特别明显。训练一个复杂的煤层预测模型可能需要数周时间。云计算平台的引入缓解了这个问题,但数据安全和网络稳定性又成为新的考量因素。

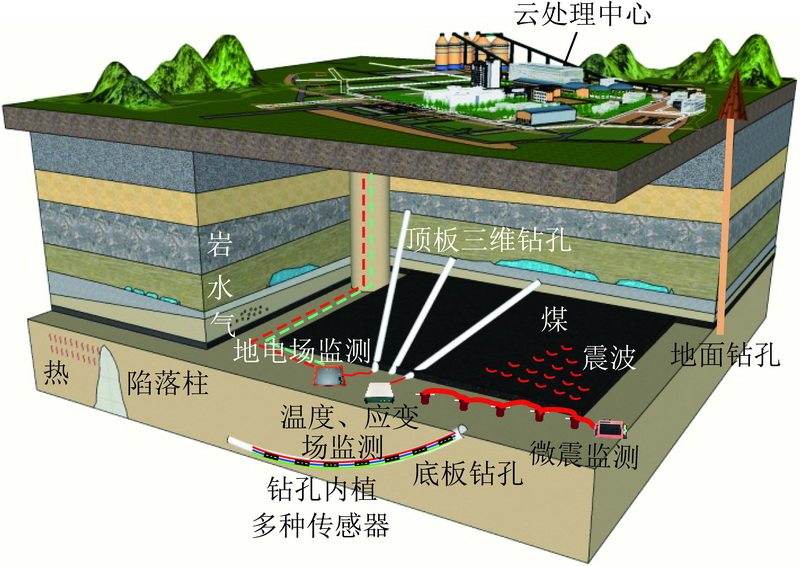

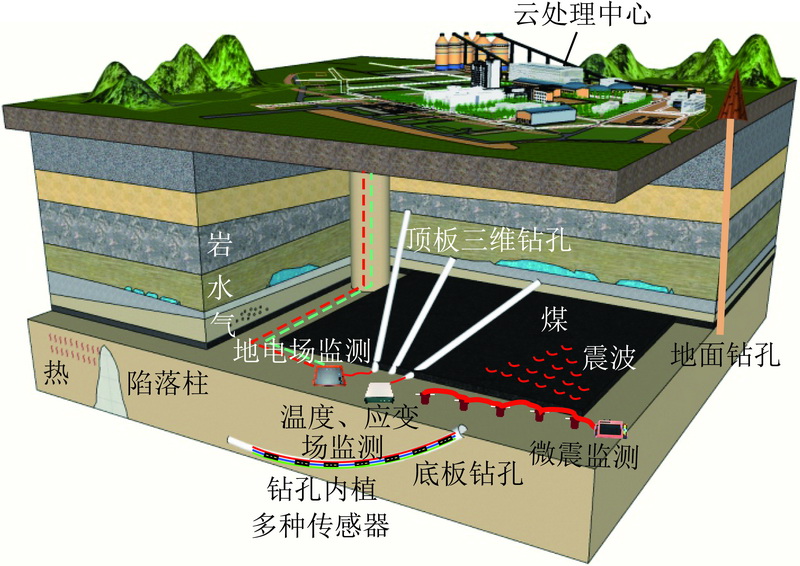

实时动态预测可能是下一个突破方向。想象一下,采矿过程中实时更新煤层厚度模型,指导采煤机自动调整截割参数。这种智能化开采已经不再是科幻场景。

数字孪生技术正在从概念走向实践。建立矿区的虚拟副本,在数字空间里模拟各种开采方案。这不仅能优化生产计划,还能进行安全风险评估。我个人很期待这个技术的发展。

量子计算虽然还处于早期阶段,但它的潜力令人兴奋。处理大规模地质反演问题时,量子算法可能将计算时间从数天缩短到数小时。这将对煤层建模产生革命性影响。

边缘计算与物联网的结合也值得关注。在井下部署智能传感器,就地处理数据,只将关键结果传输到地面。这种架构既能降低通信负荷,又能提高系统响应速度。

对于刚入行的年轻人,我建议先从基础地质知识入手。无论技术如何发展,对煤田地质规律的理解始终是根本。记得我导师常说:“计算机可以算得很快,但不知道算什么。”

编程能力现在几乎成为必备技能。Python是不错的起点,特别是它的地质数据处理库越来越完善。不过别陷入盲目追新技术的误区,解决问题的思路比工具本身更重要。

实践机会非常宝贵。争取参与完整的项目流程,从野外数据采集到室内建模解释。这种全流程经历能帮你建立系统性思维。我职业生涯的转折点就是独立负责了一个小型勘探项目。

持续学习很关键。这个领域的技术更新速度很快,几年前的主流方法可能现在已经落后。参加行业会议、阅读最新论文、与同行交流,这些都是保持竞争力的有效途径。

最后,培养跨学科视野。关注油气勘探、金属矿产等其他矿业领域的技术进展,很多方法经过适当改造就能用于煤层预测。创新往往发生在学科的交叉地带。

本文地址: https://www.ishool.com/post/180.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-11facai888

2025-10-12facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-17facai888

2025-10-16facai888

2025-10-17facai888

2025-10-17facai888

2025-10-17facai888

2025-10-15facai888

2025-10-11facai888

2025-10-15facai888

2025-10-12facai888

2025-10-17facai888

扫码二维码

获取最新动态