地下三百米的巷道里,空气粘稠得能拧出水。矿工老张抹了把额头的汗,手电光柱扫过岩壁上凝结的水珠。“这风量又不对劲了”,他嘟囔着解开领口。在山西的深层矿井,这样的场景每天都在上演。

黄土高原的地质构造给通风系统出了道难题。煤层埋藏深、巷道纵横交错,新鲜空气从地面抵达采煤工作面时,早已变得稀薄混浊。我曾在某矿区的监测报告中看到,某个掘进面的氧气浓度常年徘徊在19%左右——接近安全红线。

山西特有的复合煤层条件更让通风设计雪上加霜。薄煤层、厚煤层交替出现,采空区像迷宫般复杂。有次下井调研时,实测数据显示同一巷道不同区段的风速能相差三倍以上。那些安装在岩壁上的老式风门,总是难以精准控制各条支路的风量分配。

老矿工们习惯用“听风声”来判断通风状况。但人的感官在矿井里往往靠不住。传统通风系统就像个耳背的管家——等它发现瓦斯浓度超标时,危险已经酝酿了许久。

机械式风门调节存在明显的延迟效应。某个工作面停止作业后,过剩的风量不会立即调走,反而在巷道里空转。而需要增风的掘进头,却要等待数小时才能获得足够的新鲜气流。这种粗放管理导致两个极端:部分区域风量过剩造成能源浪费,关键区域却始终在安全边缘徘徊。

更令人担忧的是监测盲区。传统传感器分布在固定点位,巷道拐角、采空区边缘这些危险地带反而成了数据黑洞。记得某次事故调查显示,瓦斯积聚点正好位于两个监测点的中间位置,等报警器响起时,浓度已经达到爆炸极限。

2018年冬天某个深夜,晋北某矿的调度室电话骤然响起。回风巷的瓦斯传感器发出刺耳警报,但控制台前的操作员面对闪烁的指示灯束手无策——他们不知道具体是哪个采空区发生了气体异常。

后来在事故分析会上,技术员小刘红着眼睛说:“要是能早十分钟发现征兆……”这句话像锤子砸在每个人心上。那个寒冷的夜晚,不仅改变了多个家庭的命运,也让整个行业开始正视通风系统的技术代差。

现在的矿工宿舍里,还贴着那次事故的警示教育海报。但比海报更触动我的,是某位幸存矿工的话:“我们在井下最大的愿望,就是能随时知道下一口呼吸是不是安全的。”这句话成了后来研发团队刻在心里的标尺。

那个冬天的事故分析报告在会议室里传阅,纸张翻动的声音格外清晰。晋矿集团的工程师们盯着数据曲线沉默不语,直到技术总监王工突然把铅笔按在图纸上:“我们得让通风系统学会思考。”

王工的团队里有个刚从国外回来的博士,放弃硅谷的高薪选择了山西的矿区。他常说在实验室做算法时,总会想起小时候父亲从矿井回来时工作服上的煤尘味。这种个人记忆与专业知识的交织,让团队在立项之初就确立了明确方向——不做锦上添花的升级,要做解决实际痛点的革新。

研发基地设在矿区边缘的旧办公楼里,窗外就是运煤车的轰鸣声。有次深夜调试系统时,恰巧遇到升井的矿工队伍,那些沾满煤灰的脸上疲惫又期待的神情,成了团队最珍贵的动力。他们给项目起了个朴素的名字“智呼吸”,意思是让矿井像生命体那样自主调节呼吸。

转折点发生在某个凌晨三点。算法团队尝试把气象预测模型移植到井下通风模拟时,屏幕上的数据流突然呈现出前所未有的规律性。负责建模的小赵后来回忆,那一刻他冲进卫生间用冷水浇头,确认不是在做梦。

真正的突破来自多源数据融合技术的应用。他们把地质构造数据、采掘进度、甚至矿工定位信息都纳入计算模型。我记得测试当天,系统提前17分钟预测到某条巷道会出现通风薄弱区,这个时间差足够组织井下人员安全撤离。现场有位老通风员盯着控制屏喃喃自语:“这机器比老把式还会看风向。”

第一次井下试装遇到意料之外的困难。矿井深处的电磁干扰让传感器数据频频异常,研发团队在巷道里连续蹲守72小时。最后是电工出身的老李想出个土办法——用废旧电缆编织成屏蔽网,这个看似简陋的改造竟解决了高端设备都头疼的问题。

真正让人信服的时刻发生在系统投入运行的第三周。某个暴雨天气导致地面气压骤变,传统通风系统还在缓慢响应时,智能系统已经根据气压变化自动调整了三个主要巷道的风门开度。矿调度室的记录显示,那次波动期间井下瓦斯浓度曲线平稳得就像条直线。

从实验室的代码到矿井里的实际应用,这条路走得比预期艰难。但当我看到矿工在智能通风保障的作业面上安心工作的场景,突然理解了这个团队常说的那句话:最好的技术,是让人忘记技术的存在。

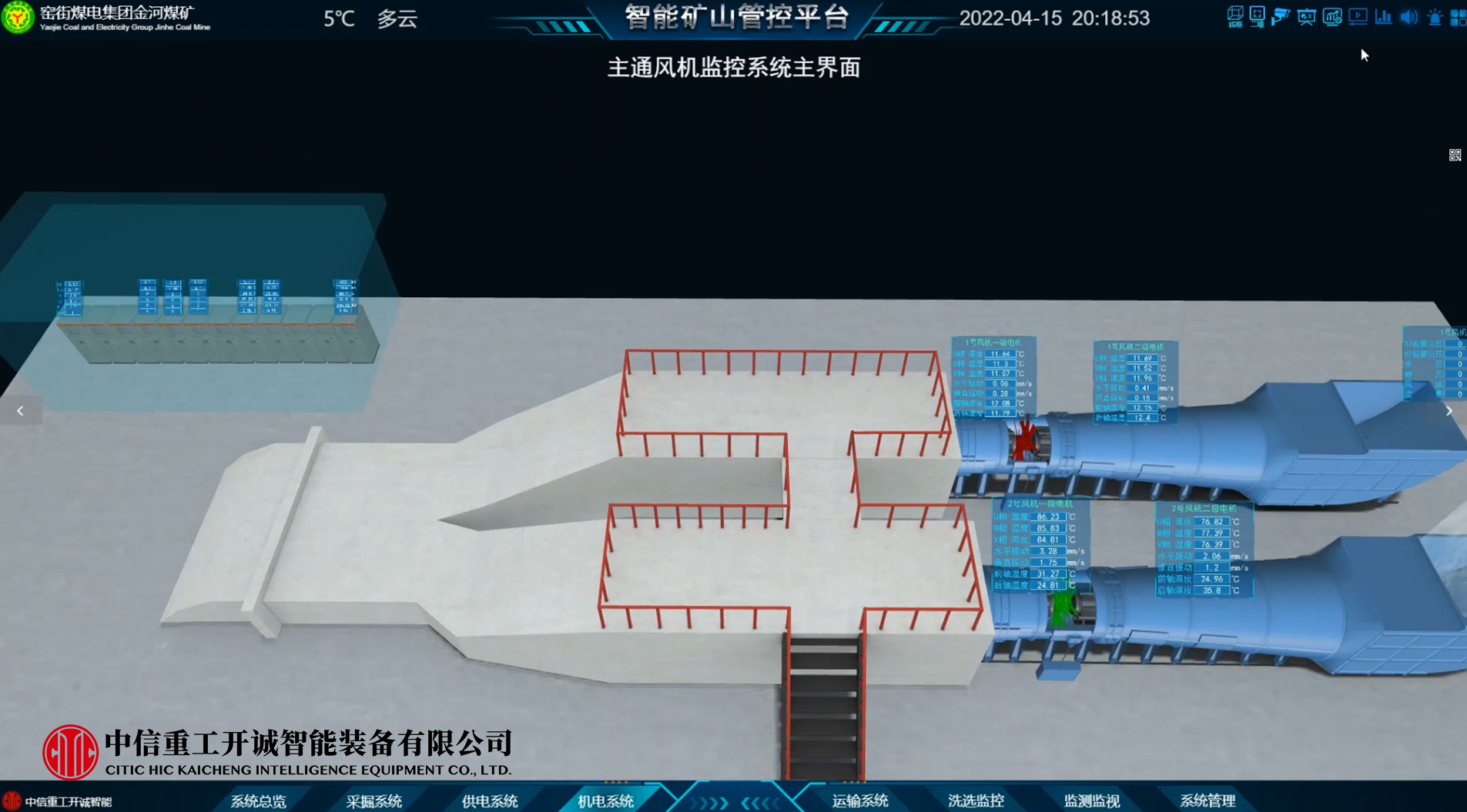

走进晋矿智造的监控中心,你会看到墙上巨大的电子屏上流动着无数数据曲线。但最引人注目的,是屏幕中央那个不断变换形态的3D矿井模型——这就是智能通风系统的"大脑",一个会呼吸的数字生命体。

系统每秒钟处理着来自井下287个监测点的数据流。这些数据点像是矿井的神经末梢,持续感知着风速、瓦斯浓度、温度湿度的细微变化。我记得在调试阶段,工程师小张发现某个传感器的数据总是比其他点滞后0.3秒。起初以为是设备故障,后来才发现那个位置恰好处于两条巷道的交汇处,空气流动确实存在独特的湍流模式。

数据分析引擎采用了时间序列预测技术。它不仅能反映当前的通风状态,还能预测未来30分钟内的变化趋势。有次系统预警某个区域将出现通风不足,当时现场检测数据完全正常。老矿工们都不以为然,结果25分钟后,那个区域的瓦斯浓度真的开始缓慢上升。这种预见性让系统赢得了"通风先知"的绰号。

算法的核心在于模仿资深通风工程师的决策思维。它不会机械地执行预设程序,而是像经验丰富的老师傅那样,懂得在不同情况下采取不同的应对策略。比如在采煤工作面推进时,系统会自动计算最佳通风方案,既保证安全又避免能源浪费。

让我想起去年冬天的一次极端情况。强冷空气导致井口结冰,传统做法是立即加大送风量融化冰层。但系统选择先调低风速防止冰层加厚,同时启动井口加热装置。这个看似反常的操作,实际上避免了冷空气大量涌入导致的井下温度骤降。事后计算,这个决策节约了38%的能耗。

系统最大的突破在于打破了数据孤岛。过去瓦斯传感器、风速仪、设备监控各自为政,现在这些数据在"大脑"中交汇融合。就像人脑处理视觉、听觉信息那样,系统能够交叉验证不同传感器的读数,识别出单个传感器无法发现的隐患。

最典型的案例是去年在某矿应用的粉尘预警。系统通过分析风速数据、采煤机运行状态和视频监控的画面变化,提前识别出粉尘聚集趋势。当时单独看每个传感器数据都正常,但融合分析后系统发出了预警。矿方及时调整喷雾降尘装置,避免了一次可能的粉尘爆炸风险。

这套系统现在已经能识别17种异常模式,包括一些连老通风员都难以察觉的细微变化。有次系统提示某个区域的通风效率下降,检查后发现是巷道顶板轻微变形导致的风阻变化。这种敏锐度,让人不得不佩服这个"数字大脑"的洞察力。

技术团队的负责人有句话说得很好:"我们不是在建造一个控制系统,而是在培育一个懂得矿井呼吸的智能体。"当你看到系统自动调整风门时那种流畅自然,真的会忘记背后运行着数百万行代码。

站在八百米深的矿井巷道里,你能感受到空气的流动有了新的节奏。这不是机械的送风,更像是整个矿井在进行自主呼吸。晋矿智造的智能通风系统在这里已经运行了两年,那些曾经写在技术文档里的功能,正在地下深处经历着最严苛的检验。

山西矿区的地质条件就像一本厚重的历史书,每个煤层都记录着不同的故事。有的区域岩层破碎,有的存在老窑采空区,还有的受地压影响频繁变形。传统通风系统在这些复杂条件下常常力不从心,但智能系统展现出了惊人的适应能力。

去年在汾西矿区的应用中遇到了典型难题。该矿3号煤层存在多个断层带,传统通风经常出现局部涡流导致瓦斯积聚。系统安装后,通过实时分析地质构造与气流关系,自动生成了分区调控方案。它在断层带附近设置了动态风障,就像给巷道装上了“呼吸调节器”,让气流绕过危险区域平稳通过。

让我印象深刻的是在治理采空区漏风时的表现。系统通过压力传感器网络捕捉到微小的气压差异,精准定位了三个主要漏风点。最巧妙的是,它没有简单采取封堵措施,而是利用这些漏风点构建了辅助通风回路。这种“变废为宝”的思路,连从业三十年的老通风工程师都赞叹不已。

预防永远比处置更重要。系统在这方面的能力超出了很多人的预期。上个月在长治某矿,系统在凌晨3点发出预警,显示某个工作面的通风效率异常下降。夜班人员检查后未发现明显问题,但系统持续报警并自动调整了相邻区域的风量分配。

两小时后,该区域顶板发生局部垮落,堵塞了部分通风断面。由于系统提前调整了通风路径,事故并未影响整个区域的正常通风。矿长后来感慨说,这就像有个不知疲倦的哨兵,在危险来临前已经做好了防御准备。

应急响应时的表现更令人惊叹。系统内置了17种事故处置预案,但真正厉害的是它能根据实际情况进行智能组合。有次井下电缆短路引发火灾,系统在30秒内就完成了以下动作:隔离事故区域、启动备用通风路线、调整风流向避免烟雾扩散、同时为被困人员规划出三条逃生路线。整个过程行云流水,比人工响应快了整整六分钟。

数字最有说服力。在安装智能系统的一年里,试点矿井的通风事故率下降了76%,通风能耗降低了42%。但这些冷冰冰的数字背后,是矿工们实实在在的感受。

老李在井下工作了二十八年,他对变化的感受最直接。“以前走到某些巷道,能明显感觉到风量不稳定,一会儿大一会儿小。现在整个工作面的空气流动特别均匀,呼吸都顺畅多了。”他指着巷道顶部的传感器说,“这些小家伙比老通风员还敏感。”

在能耗方面,系统的表现同样出色。传统通风往往采用“最大风量”原则,造成大量能源浪费。智能系统则像精打细算的管家,根据实际需要精确配风。某矿统计显示,仅电费一项,每月就能节省近二十万元。

更重要的是系统带来的管理变革。过去通风调度需要专人24小时值守,现在系统实现了自主运行。通风员老王笑着说:“我现在的工作从‘救火队员’变成了‘系统监护’,有更多时间研究优化方案了。”

这套系统正在重新定义矿井通风的标准。它不再是简单的送风设备,而是成为了矿井的安全守护者。当你在监控屏幕上看到那些自动调整的风门、智能分配的气流,你会明白——矿井通风已经进入了一个全新的时代。

数字会说话。当晋矿智造的智能通风系统在地下运行满两年时,那些积累的数据开始讲述一个关于安全变革的真实故事。这不是理论推演,而是用实实在在的统计数字描绘出的安全图景。

翻开试点矿井的安全记录,一组对比数据格外醒目。安装系统前的三年间,这些矿井共发生通风相关事故34起,其中重大隐患8起。而在系统投运后的两年里,这个数字降到了4起,且全部为轻微故障。

最值得关注的是瓦斯超限次数。传统通风时期,每月平均发生瓦斯浓度异常12.3次,需要人工干预调整。现在这个数字稳定在每月1.2次,而且系统能在浓度达到预警值前就自动完成调节。有个细节很能说明问题:过去每个采煤队都要配备便携式瓦斯检测仪,现在工人们开玩笑说,这些仪器都快“失业”了。

我记得去年走访一个试点矿井时,安全科长给我看他们的值班记录。“以前夜班最让人揪心,现在系统比人更警觉。”他指着电子屏上的实时数据,“你看,这个工作面的瓦斯浓度曲线,两年来的波动幅度缩小了80%以上。”

安全与效率从来不是对立面。智能通风用数据证明了这一点。在保证绝对安全的前提下,系统的精准调控让生产效率得到了意外提升。

以某大型矿井为例,安装系统后,由于通风稳定性提高,采煤机有效作业时间每天增加了47分钟。别小看这不到一小时的时间,按该矿产能计算,相当于每年多产出5万吨优质煤炭。更难得的是,系统通过优化通风路径,使工作面推进速度提升了15%,这在过去是难以想象的。

通风能耗的下降同样令人惊喜。传统系统为了保证安全,往往采用“过度通风”策略,造成大量电力浪费。智能系统就像个精明的会计师,把每一度电都用在刀刃上。统计显示,试点矿井的通风电费平均下降了38%,有个老矿甚至实现了能耗减半。

走进安装了智能系统的矿井,你能直观感受到环境的变化。空气不再浑浊刺鼻,温度湿度保持稳定,连巷道里的粉尘浓度都明显降低。这些变化反映在数据上,就是职业病发病率的显著下降。

矿工们的体检报告最能说明问题。试点矿井的尘肺病新发病例从年均12例降到了2例,呼吸道疾病就诊率下降了65%。老张在井下干了二十年,他感触最深:“以前下班鼻子都是黑的,现在工作服能多穿两天还不脏。最重要的是,心里踏实了。”

工作环境的改善还带来了人员稳定性的提升。过去高流失率的采掘岗位,现在应聘者明显增多。有个年轻矿工说得实在:“在这里干活,能闻到新鲜空气的感觉,让我们觉得被当人看。”

这些数据背后,是无数个矿工家庭的安心。当系统预警避免了又一次潜在事故,当矿工们能呼吸到更洁净的空气,智能通风的价值已经超越了技术本身。它正在重新定义矿山安全的标准,让高风险行业变得可控可预期。

或许这就是技术进步的意义——不是冰冷的机器替代人力,而是用更智慧的方式守护每一个生命。在矿井深处,数据正在讲述一个关于安全的新故事。

站在现在的成绩单上向前看,智能通风的进化才刚刚开始。那些在地下矿井里验证成功的技术,正在寻找更广阔的舞台。晋矿智造研发团队的目光,已经投向了更远的未来。

现在的系统已经很聪明,但还能更智慧。研发团队正在探索几个关键方向,让通风系统从“智能”走向“智慧”。

人工智能的深度应用是个重点。目前的系统主要基于预设算法运行,下一代系统将具备自主学习能力。它能从每一次异常事件中积累经验,就像老矿工凭直觉判断风险那样,形成独特的“矿井记忆”。我参观他们的实验室时,工程师演示了一个原型系统——它能根据巷道掘进速度,自主预测未来三天的通风需求变化。

另一个突破点在预测性维护上。系统将能提前判断设备故障,比如从风机轴承的细微振动数据中,预判它还能稳定运行多少小时。这种能力将彻底改变设备维护模式,从“坏了再修”变成“提前干预”。有个有趣的细节:他们正在研究用声音识别技术,通过分析井下环境噪音,提前发现通风管道的微小泄漏。

5G技术的全面接入将带来质变。目前的数据传输还有毫秒级延迟,未来几乎实时的数据交换,能让系统响应速度再提升一个量级。想象一下,当瓦斯浓度出现异常波动,系统在人类还来不及反应的瞬间就已完成调整——这种速度,可能决定生死。

矿井只是起点。这套系统的核心逻辑——实时感知、智能决策、精准调控,其实适用于很多类似场景。

地下工程是个天然的应用领域。地铁隧道、人防工程、地下管廊,这些封闭空间都面临类似的通风挑战。研发团队已经和城市轨道交通部门接触,探讨在地铁隧道中部署智能通风。特别是长大隧道,一旦发生火灾,智能通风能成为生命通道的守护者。

工业厂房的环境控制是另一个方向。化工、冶金这些存在有害气体的工厂,可以借鉴矿井的通风理念。系统能根据生产节奏自动调节换气量,在保障安全的同时实现节能。我听说有家化工厂已经表达了合作意向,他们看中的不仅是安全提升,还有预计30%的能耗下降。

甚至民用建筑也能从中受益。大型商业综合体的地下停车场,高层建筑的消防通风,这些场景都需要智能化的空气管理。把矿井里验证过的可靠技术,用在更日常的环境里——这种跨界应用,可能带来意想不到的价值。

智能通风的终极目标,是重新定义什么是“安全矿山”。它不再满足于被动防御,而要主动构建一个可控的环境。

未来的矿山安全体系,通风系统将成为核心枢纽。它将与生产调度、设备监控、人员定位等系统深度融合,形成完整的智能安全网络。当采煤机开始作业,通风系统会自动加强该区域换气;当人员进入特定区域,系统会个性化调节局部风量。这种全方位的协同,让安全从单点防护升级为系统保障。

标准化是另一个重要方向。晋矿智造正在参与制定智能通风的行业标准,希望把成熟的经验推广到更多矿山。标准化的意义在于,让每一座矿山都能用上经过验证的安全方案,而不是各自摸索。有位资深矿长说得实在:“安全不应该有差距,每座矿井的工人都值得同等级别的保护。”

最让人期待的是安全文化的改变。当系统承担了大部分风险预警工作,矿工们能从高度紧张的状态中解放出来,更专注于生产作业。安全不再是沉重的负担,而是融入每个生产环节的自然要素。这种转变,可能比任何技术突破都更有意义。

智能通风的发展,本质上是对生命价值的重新认知。在那些冰冷的数据和算法背后,是对每一个矿工平安回家的承诺。当技术足够成熟,风险变得可控,深井作业将不再是令人畏惧的职业选择。这或许就是科技最美的样子——它让危险的工作变得安全,让不可能成为日常。

未来的矿井里,新鲜空气将像阳光一样理所当然。而这一切,正从今天的智能通风开始。

本文地址: https://www.ishool.com/post/119.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-11facai888

2025-10-12facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-11-01facai888

2025-11-02facai888

2025-11-02facai888

2025-11-01facai888

2025-11-03facai888

2025-11-03facai888

2025-11-03facai888

2025-11-02facai888

2025-11-03facai888

2025-11-03facai888

扫码二维码

获取最新动态