地质数字技术正在改变我们应对自然灾害的方式。想象一下,当山体滑坡或地震发生时,传统的疏散路线可能因地质变化而失效。而如今,通过数字技术对地质环境进行精准分析,我们能够提前识别风险,规划出更安全的生命通道。

地质数字技术本质上是一系列用于采集、处理和分析地质数据的数字化工具。从早期的简单地形图绘制,到现在的三维地质建模,这个领域经历了显著演变。

二十年前,地质调查主要依赖人工勘测和纸质地图。我记得参与过一个山区项目,当时团队需要背着设备徒步上山采集数据,整个过程耗时耗力。而现在,通过无人机航拍和卫星遥感,我们能在办公室里获取高精度地质信息。这种技术进步不仅提高了效率,更大大降低了野外作业风险。

地质数字技术的发展大致可分为三个阶段:数字化采集阶段、集成分析阶段和智能预测阶段。当前我们正处在向智能化迈进的转折点,机器学习算法开始被用于识别地质灾害的前兆特征。

为什么地质因素在疏散规划中如此关键?因为地质灾害往往具有突发性和破坏性。一条看似平坦的道路,其下方可能隐藏着不稳定的岩层;一个常规的疏散集合点,也许就位于潜在的地面沉降区域。

地质条件直接影响疏散路线的安全性和可靠性。例如在泥石流多发区,仅考虑距离最短的路线是不够的,必须评估沿途的地质稳定性。我曾分析过一个案例,某山区村庄的原定疏散路线在暴雨后发生了路基塌陷,幸好备用路线基于地质评估而设定,才避免了更大悲剧。

地质数字技术帮助我们从“被动应对”转向“主动预防”。通过分析地层结构、土壤性质和地下水分布,我们能预测哪些区域在灾害中可能首先受损,从而在设计阶段就避开这些高风险地段。

将地质数字技术纳入应急管理体系,其价值远超单纯的技术升级。它代表着防灾理念的根本转变——从通用型预案转向精准化应对。

这项技术的战略意义体现在多个层面。对决策者而言,它提供了科学依据,使资源分配更加合理;对执行部门,它明确了行动重点;对普通民众,它意味着更高的安全保障。

一个值得关注的趋势是地质数据与其他应急系统的融合。当气象预警与地质风险评估结合,我们能更准确地判断暴雨可能引发的滑坡范围;当人口分布数据叠加在地质灾害图上,疏散资源的调配将更加精准。

地质数字技术不是万能的,但没有它的现代应急管理几乎是不可想象的。它就像给防灾工作装上了一双“透视眼”,让我们能看清地表之下的潜在风险,为生命争取宝贵的时间。

当灾害警报响起,每一秒都关乎生死。地质数字技术正在这个关键时刻发挥不可替代的作用——它不再只是地图上的线条,而是变成了能够思考、预测、甚至自我优化的智能系统。想象一下,一个能够实时感知地质变化、自动调整疏散路径的系统,这已经不再是科幻电影的场景。

疏散规划的第一步永远是了解风险在哪里。传统方法依赖历史灾害记录,但地质数字技术让我们能够预见尚未发生的危险。

通过多源数据融合分析,系统可以识别出那些肉眼难以察觉的隐患。比如利用InSAR技术监测地表毫米级的形变,提前数周甚至数月发现滑坡前兆。我接触过的一个山区项目,系统成功预测了一处潜在滑坡体,当地及时调整了疏散路线,避免了可能的人员伤亡。

机器学习模型正在改变灾害预测的精度。通过训练大量地质参数与灾害发生的关系,系统能够计算出每条道路在不同灾害情景下的风险概率。这种预测不是简单的“高危”或“低危”标签,而是精确到具体路段的风险量化评估。

平面地图无法展现真实世界的地质复杂性。三维地质建模就像给地球做CT扫描,让我们能够透视地表之下的地质结构。

这种技术的优势在于它的立体可视化能力。规划者可以旋转、剖切模型,从各个角度观察地质条件。在一个沿海城市的疏散规划中,团队发现某条主干道下方存在软弱土层,在强震中可能发生液化——这个发现直接改变了整个区域的疏散方案。

地形分析也不仅仅是看坡度那么简单。通过高精度DEM数据,系统能够模拟洪水淹没路径、计算泥石流运动轨迹。我记得分析过一个峡谷地形的案例,传统认为安全的缓坡区域,在三维模拟中显示出聚集灾害能量的特征。

规划好的路线在灾害发生时可能瞬间失效。实时地质监测系统就像给疏散网络装上了“神经系统”,能够感知环境的变化并做出反应。

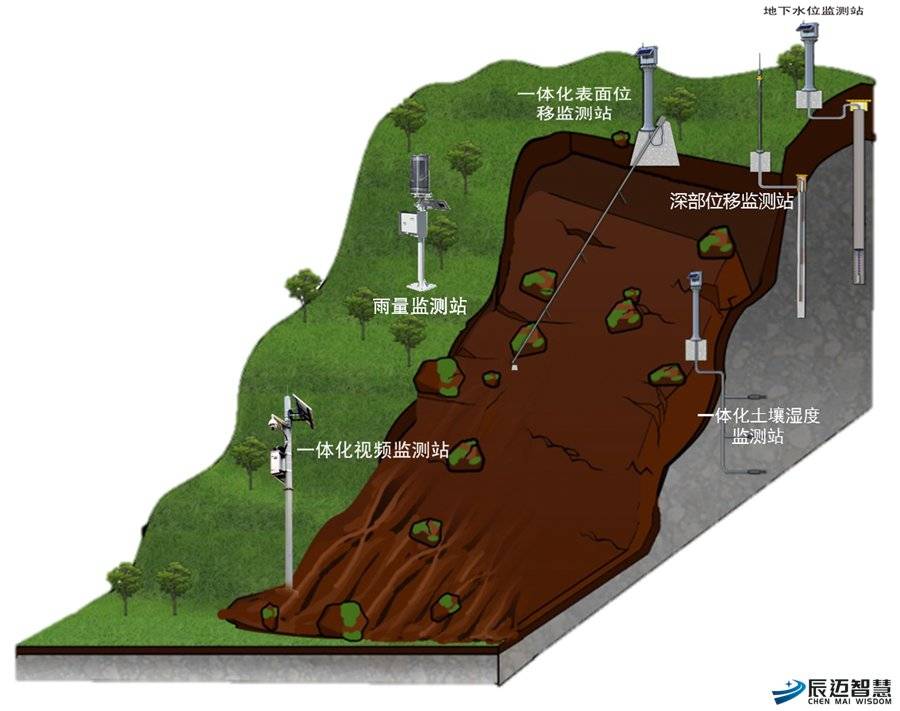

布设在关键地段的地质传感器持续收集数据——土壤湿度、地下水位、地表位移。当这些参数超过阈值,系统会自动重新计算安全路径。这种动态优化能力在去年某次地震应对中得到验证,三条主要疏散道路因桥梁损毁而中断,系统在30秒内提供了替代方案。

物联网技术的加入让监测网络更加密集和智能。低功耗传感器可以部署在传统设备难以覆盖的区域,通过无线传输实时回传数据。这种“感知-分析-决策”的闭环让疏散规划从静态图纸变成了活的生命体。

没有两次灾害是完全相同的。多场景模拟技术帮助我们在虚拟环境中测试各种可能,提前发现预案的漏洞。

系统能够模拟不同强度、不同组合的灾害情景。比如“强震+暴雨”的复合灾害,或者“持续干旱后突发洪水”的特殊情况。在某火山区的一次演练中,模拟显示原定疏散路线在特定风向条件下会受到火山灰影响,这个发现促使当地增设了备用路线。

应急预案因此变得更加精细和具体。不再是“发生地震时往东疏散”这样笼统的指示,而是“当震级6.0以上且主要道路受损时,启用编号为E7的次级路网,并调配额外资源保障桥梁通行”。这种精准化预案大大提升了实际应对效率。

地质数字技术的应用正在重新定义疏散规划的本质。它让我们的应对策略从“猜测风险”走向“量化风险”,从“固定方案”走向“自适应调整”。这种转变背后,是技术对生命的尊重——每一个优化后的路线,都可能成为危急时刻的生命通道。

站在灾害预警中心的大屏幕前,那些跳动的数据点不再是冰冷的数字——每个闪烁的光标背后,都是可能受影响的生命社区。地质数字技术正在从实验室走向灾害应对的第一线,用真实案例证明着它的价值。

日本静冈县的案例很能说明问题。这个位于太平洋地震带上的区域,长期面临地震和海啸的双重威胁。当地政府利用地质数字技术建立了全区域疏散系统,效果令人印象深刻。

系统整合了超过200个地质监测点,实时追踪地壳形变和地下水位变化。去年的一次6.2级地震中,系统在震后15秒内就识别出三处道路受损区域,自动生成了绕行方案。更值得关注的是,系统还考虑了海啸叠加风险,当监测到海底地形变化可能引发海啸时,会优先引导居民向高地疏散。

意大利阿尔卑斯山区的滑坡预警系统也很有代表性。那里地形复杂,传统监测手段难以覆盖。通过布设分布式光纤传感网络,系统能够感知山体内部的微小位移。去年雨季,系统提前48小时预警了一处潜在滑坡,当地及时启动了预定疏散方案,整个过程平稳有序。

大城市的疏散规划面临独特挑战——人口密集、建筑林立、地下管网复杂。上海的做法或许能提供一些启发。

这个沿海超大城市建立了“地质安全一张图”系统,整合了从地铁隧道到煤气管网的所有地下信息。系统最巧妙的设计在于它的分层疏散策略:针对不同的灾害类型和强度,匹配相应的疏散方案。轻度灾害时启用常规路线,重大灾害时则启动包括地下空间在内的复合疏散网络。

我记得参观他们的指挥中心时,工程师演示了系统如何应对内涝风险。通过实时分析降雨数据和地质条件,系统能够预测各区域的积水深度和持续时间,动态调整疏散优先级。这种精细化管理让有限的救援资源发挥最大效用。

技术再先进也面临现实制约。数据采集的密度和精度仍然是个难题,特别是在偏远地区。监测设备的部署和维护成本不菲,很多地方难以承担。

不同系统之间的兼容性也令人头疼。地质监测数据、气象数据、交通数据往往来自不同部门,格式标准各异。整合这些数据需要大量的预处理工作,在紧急情况下可能耽误宝贵时间。

未来的突破可能来自几个方向。人工智能的深度应用值得期待,不只是现有的预测模型,还包括能够自主学习的决策系统。边缘计算技术的成熟让本地实时处理成为可能,减少对中心服务器的依赖。5G和卫星互联网则解决了偏远地区的通信瓶颈。

我特别看好数字孪生技术的发展。创建整个城市或区域的虚拟副本,在数字世界里测试各种疏散方案,这种“预演”能力将极大提升实际应对的成功率。

技术落地离不开制度保障。当前最迫切的是建立统一的数据标准——这听起来很基础,却是实现系统互操作的关键。制定地质监测数据的采集、存储、共享规范,让不同来源的数据能够顺畅流动。

人才培养体系需要同步跟进。既懂地质又通数据的复合型人才仍然稀缺。一些地方已经开始在应急管理课程中增加数字技术模块,这种趋势应该加速推广。

资金投入机制也需要创新。除了政府拨款,是否可以引入保险机制?将地质风险评估与保险费用挂钩,或许能激励更多单位主动投入安全建设。

标准化不是要限制创新,而是为创新提供更好的土壤。就像交通规则让车辆跑得更快更安全,适当的标准实际上会促进技术的广泛应用。

看着这些案例和发展方向,我能感受到这个领域正在经历的深刻变革。技术不再高高在上,而是真正融入每个社区的防灾体系。这种融合带来的不仅是更高的安全系数,更是一种面对灾害时的从容和信心。

本文地址: https://www.ishool.com/post/367.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-11-05facai888

2025-11-05facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-11facai888

2025-10-12facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-16facai888

2025-11-01facai888

2025-11-05访客

2025-10-15facai888

2025-10-29facai888

2025-10-19facai888

2025-10-17facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-19facai888

扫码二维码

获取最新动态