矿山机械的轰鸣声中,破碎机耐磨件正在经历一场静默的革命。这些曾经默默承受磨损的部件,如今搭载智能芯片与传感器,成为设备健康管理的"神经末梢"。走进任何现代化矿山现场,你会发现智能耐磨件已经悄然改变着传统运维模式。

记忆还停留在五年前参观的那家传统选矿厂。工人们依靠敲击听声判断衬板磨损,老师傅的经验就是最宝贵的资产。如今,这种场景正逐渐成为历史。

智能耐磨件技术演进经历了三个明显阶段: - 初期探索阶段(2010-2015年):研究人员尝试在耐磨件内部嵌入简单的RFID标签,实现基本身份识别与库存管理 - 技术突破阶段(2016-2020年):微型传感器技术成熟,使得实时监测磨损厚度、温度、振动成为可能 - 系统集成阶段(2021年至今):5G通信与边缘计算赋能,智能耐磨件成为设备预测性维护系统的重要组成部分

这个发展轨迹令人惊叹。从最初的概念验证到如今的商业化应用,智能耐磨件只用了短短十余年时间。

市场上主流的智能耐磨件产品已经形成几个鲜明特征。它们不再是简单的金属块,而是精密的监测终端。

以某国际品牌推出的智能颚破衬板为例,其核心特点包括: - 嵌入式传感器系统:采用特殊封装工艺,将监测单元完全嵌入高锰钢内部,确保在剧烈冲击环境下正常工作 - 多参数采集能力:同时监测温度、应变、振动三个关键指标,构建完整的部件健康画像 - 无线数据传输:通过LoRa或NB-IoT技术,将数据实时传输至云端分析平台 - 自适应校准功能:根据实际工况自动调整监测灵敏度,避免误报警

这些产品在设计上确实考虑得非常周全。特别是传感器与耐磨材料的融合技术,解决了长期存在的可靠性难题。

去年接触过的一个铁矿石项目给我留下深刻印象。该矿山在圆锥破碎机动锥衬板上部署智能监测系统后,维护模式发生了根本转变。

具体应用效果表现在: - 预警准确率提升:系统成功预测了三次计划外停机,预警提前量达到72-120小时 - 维护成本降低:基于实际磨损数据安排更换时间,避免了过早更换造成的浪费 - 安全事故减少:实时监测异常振动,及时发现并处理了基座螺栓松动隐患

另一个铜矿项目的案例同样值得关注。他们在半自磨机衬板上安装智能监测系统,通过分析磨损数据优化了钢球配比,不仅延长了衬板使用寿命,还提高了磨矿效率。

这些实际应用证明,智能耐磨件技术已经超越概念阶段,开始为矿山企业创造实实在在的价值。从试点示范到规模化应用,这条路比预想中走得更快。

站在破碎生产线上,看着那些内置智能模块的耐磨件平稳运行,你能感受到工业智能化浪潮的真实脉动。这不仅仅是技术的进步,更是整个运维理念的革新。

走进智能耐磨件的内部世界,你会发现这些看似普通的金属部件已经演变成精密的监测系统。它们不再被动承受磨损,而是主动感知自身状态,成为破碎机健康管理的"智能哨兵"。理解这些核心技术,才能真正把握智能耐磨件的价值所在。

传感器是智能耐磨件的"感官系统"。它们被精心植入耐磨材料内部,持续采集着关键运行数据。这些微型器件需要在极端工况下保持稳定工作,这本身就是一项技术突破。

常见的传感器配置包括: - 厚度监测传感器:采用超声波或涡流原理,实时测量耐磨件剩余厚度 - 温度传感器:监测摩擦热积累,预防材料性能退化 - 振动加速度计:捕捉异常振动模式,识别安装松动或破碎腔异常 - 应变片传感器:测量受力变形,评估载荷分布均匀性

记得参观过一家耐磨件制造商的实验室。他们展示的传感器封装技术令人印象深刻——将脆弱的传感元件通过特殊工艺嵌入高锰钢内部,既保证监测精度,又确保在强烈冲击下不被损坏。这种精密制造工艺是智能耐磨件可靠运行的基础。

采集到的数据需要可靠地传输到分析平台。这个环节面临的最大挑战是破碎机工作环境的特殊性:金属屏蔽、强烈振动、粉尘弥漫。

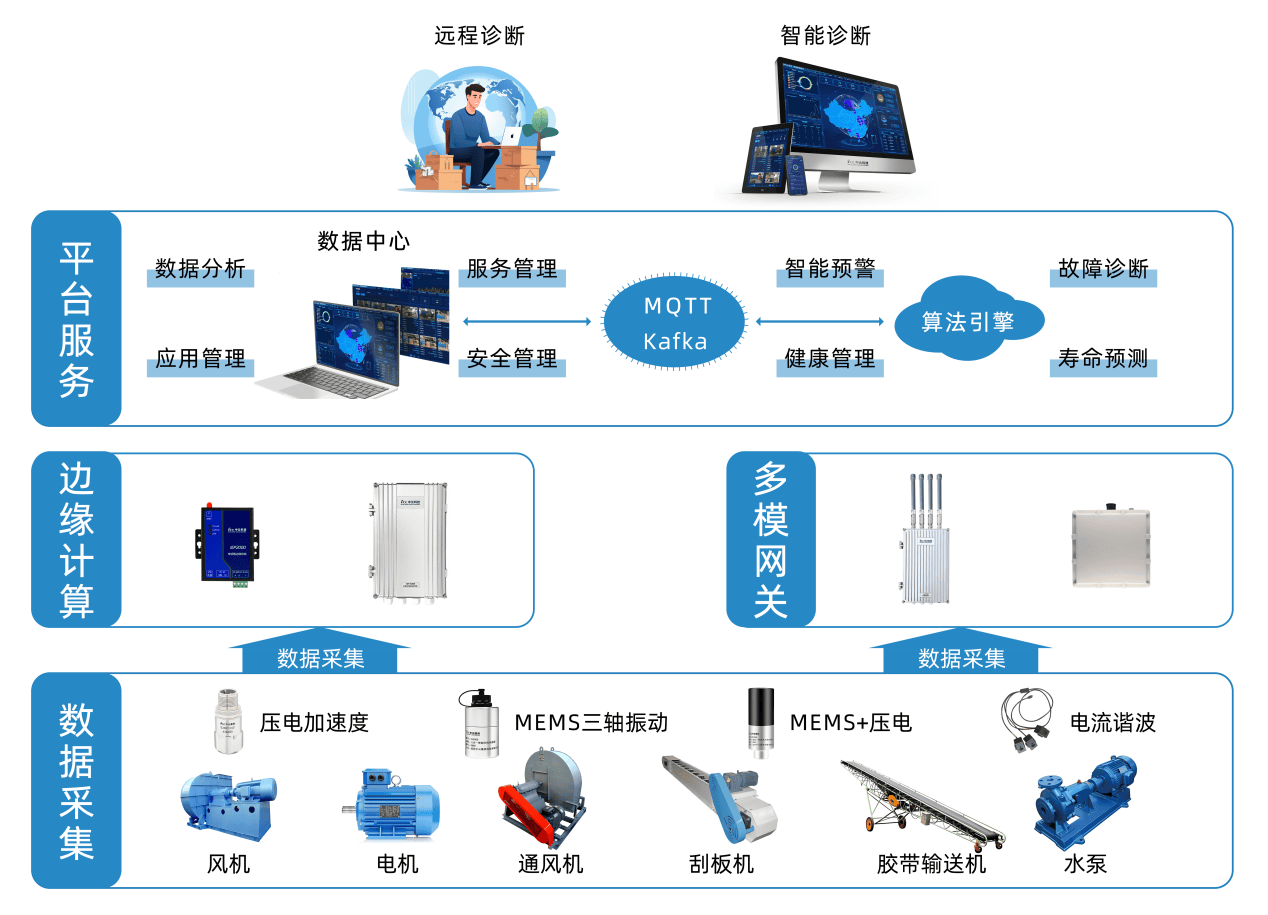

现代智能耐磨件通常采用分级传输架构: - 本地数据预处理:在耐磨件内部完成初步数据滤波和特征提取,减少传输数据量 - 抗干扰无线传输:选择适合工业环境的通信协议,如LoRaWAN具备强穿透能力,NB-IoT保证低功耗运行 - 边缘计算节点:在设备附近部署边缘网关,进行实时数据分析和缓存 - 断点续传机制:确保在网络不稳定时数据不丢失

实际应用中,数据传输的可靠性往往比传输速度更重要。某铁矿项目的工程师分享过一个案例:他们最初选择的Wi-Fi传输方案经常因粉尘积累导致信号中断,后来切换到专为工业环境设计的无线Mesh网络才解决问题。这个经验提醒我们,技术选型必须充分考虑现场条件。

数据最终要转化为 actionable 的洞察。智能预警算法就像一位经验丰富的设备医生,能够从海量数据中识别异常模式,预测潜在故障。

核心算法原理包括: - 机器学习模型:通过历史数据训练,建立磨损速率预测模型 - 异常检测算法:识别偏离正常工况的数据模式,及时发出警报 - 剩余寿命预测:结合实时磨损数据和物料特性,精准估算更换时间 - 多源数据融合:综合温度、振动、厚度等多维度信息,提高诊断准确性

算法设计的精妙之处在于平衡敏感度和误报率。设置过于敏感会导致频繁误报,降低系统可信度;过于保守又会错过重要预警信号。好的算法应该像一位细心的守护者,既不过度紧张,也不掉以轻心。

我曾研究过一个成功案例的算法日志。他们的系统在衬板出现微小裂纹时就能准确预警,而传统方法要等到裂纹扩展至肉眼可见才能发现。这种早期预警能力为安排计划性维护提供了充足时间窗口,避免了突发停机带来的生产损失。

智能耐磨件的技术核心构成了一个完整的感知-传输-分析闭环。每个环节都需要精心设计和优化,才能确保整个系统在实际工况下稳定运行。技术细节可能看起来很专业,但理解这些原理有助于我们更好地应用和维护智能耐磨件系统。

看着监控屏幕上跳动的数据曲线,你能感受到技术为传统工业设备注入的智慧活力。这不仅仅是监测技术的进步,更是设备管理理念的深度变革。

当技术从实验室走向生产现场,最实际的问题随之而来:这些智能耐磨件到底能带来什么改变?它们不仅改变了设备维护的方式,更在性能表现和经济效益两个维度上展现出显著优势。理解这些价值点,对决策者来说至关重要。

传统耐磨件如同"黑箱"——只有在停机检修时才能了解其真实状态。智能耐磨件则像透明的容器,让管理者随时掌握内部变化。这种透明化带来的性能提升是全方位的。

性能差异体现在多个层面: - 状态可见性:传统耐磨件依赖定期停机检查,智能版本提供连续状态监测 - 故障响应速度:从"事后维修"转变为"预测性维护",故障处理提前数周甚至数月 - 安全冗余度:智能预警系统为突发故障设置多重防护,降低安全事故风险 - 性能一致性:通过实时调整运行参数,保持破碎效率稳定在最优区间

某水泥厂的技术主管给我看过一组对比数据。使用传统高铬铸铁锤头时,他们每两周必须停机检查一次;换上智能耐磨件后,检查周期延长到两个月,而且每次检查都有明确的目标区域。这种转变不仅减少停机时间,更让维护工作变得有的放矢。

成本节约是智能耐磨件最直接的经济价值。这种节约不是简单的备件价格比较,而是贯穿设备全生命周期的综合成本优化。

主要成本节约来源包括: - 计划外停机损失减少:突发故障导致的停产损失通常是计划停机的3-5倍 - 维护人力成本降低:预测性维护减少紧急抢修频次,优化人力资源配置 - 库存资金占用下降:精准的寿命预测使备件库存降低30%-50% - 能源消耗优化:保持最佳破碎状态,吨物料电耗通常可降低5%-8%

记得一位矿山运营总监算过一笔账:他们的一条破碎生产线每年因耐磨件突发故障导致的停产损失超过百万元。引入智能系统后,第一年就避免了三次计划外停机,节约的直接损失就覆盖了系统投入成本。这种回报率让管理层很快批准了全线推广计划。

智能监测不仅预防故障,更能主动延长耐磨件服役周期。通过优化使用条件和及时干预,智能耐磨件的实际使用寿命普遍比传统产品提升15%-30%。

寿命延长的机制很值得探讨: - 载荷均衡调整:监测到偏磨现象时自动调整给料策略,避免局部过度磨损 - 温度控制保护:实时温度监测防止材料因过热导致硬度下降 - 最佳更换时机:避免过早更换造成的浪费,也防止过度使用引发的二次损伤 - 个性化磨损分析:针对不同物料特性建立专属磨损模型,优化使用方案

我接触过一个花岗岩破碎案例特别能说明问题。传统耐磨件在破碎花岗岩时平均寿命只有480小时,而智能版本通过优化冲击角度和转速控制,将寿命延长到620小时。更重要的是,寿命预测准确率达到90%以上,让生产计划安排变得游刃有余。

智能耐磨件的价值评估需要跳出传统思维。它们不是简单的"更贵的备件",而是"自带专家的智能系统"。初期投入可能较高,但综合计算性能提升和成本节约,投资回报周期通常在12-18个月。对于追求稳定生产和成本控制的企业来说,这笔账很值得仔细算一算。

站在破碎生产线的控制室里,看着大屏幕上实时显示的耐磨件健康状态,你能感受到数据驱动决策带来的踏实感。这种从"凭经验"到"看数据"的转变,正是智能耐磨件最大的价值所在。

技术进化的脚步从未停歇。当我们还在为智能耐磨件带来的改变感到欣喜时,新的可能性已经在实验室里悄然萌芽。未来会走向何方?这条智能化之路又隐藏着哪些需要跨越的障碍?理解这些趋势与挑战,或许能帮助我们在技术变革中把握先机。

智能耐磨件的下一站,将超越简单的状态监测,迈向真正的自主决策。就像从功能手机到智能手机的跨越,未来的耐磨件将不再是孤立的零件,而是整个智能生产系统的有机组成部分。

几个值得关注的技术方向: - 自愈合材料的应用:研发能够在磨损初期自动修复微小损伤的新型合金材料 - 边缘计算与云端协同:在耐磨件本地完成基础数据分析,复杂运算交由云端处理 - 数字孪生技术:为每个耐磨件创建虚拟副本,实现全生命周期的精准模拟与优化 - 多传感器融合:温度、振动、声学、视觉等多维度数据交叉验证,提升监测精度

去年参观一个材料实验室时,研究人员展示了正在测试的“记忆合金”耐磨板。这种材料在特定温度下能够恢复原始形状,理论上可以将耐磨件寿命再提升一个量级。虽然还处于实验阶段,但这样的创新让我们看到技术突破的可能方向。

理想很丰满,现实往往充满挑战。智能耐磨件的普及之路并非一帆风顺,传统行业的惯性、技术成熟度、成本考量都在制约着推广速度。

主要障碍体现在几个层面: - 初始投资门槛:智能系统的前期投入是传统方案的2-3倍,让许多中小企业望而却步 - 技术适配难度:老旧设备改造需要额外的接口和适配工作,增加了实施复杂性 - 人才储备不足:既懂破碎工艺又掌握数据分析的复合型人才稀缺 - 数据安全顾虑:生产数据上传云端引发企业对核心工艺参数泄露的担忧 - 行业标准缺失:各家厂商的数据格式、接口协议不统一,形成信息孤岛

和几位矿山业主交流时发现,他们最担心的不是技术本身,而是投入产出比的不确定性。“我们知道智能化的好处,但算不清具体能省多少钱”这句话道出了很多决策者的心声。这种不确定性往往比明确的高成本更阻碍技术落地。

面对挑战,我们需要的是务实可行的实施路径。智能化升级不是一蹴而就的革命,而是循序渐进的演化过程。

几条实用的建议或许能提供参考: - 分阶段实施策略:从关键设备、关键部件开始试点,积累经验后再全面推广 - 新旧系统并行:保留传统监测手段作为备份,确保过渡期间的生产安全 - 注重员工培训:让一线操作人员理解系统原理,而不仅仅是会按按钮 - 选择开放平台:优先考虑支持标准接口的系统,避免被单一供应商锁定 - 建立数据资产意识:将采集的数据视为重要资产,持续挖掘其价值

我印象深刻的是某大型砂石企业的做法。他们先在一条生产线上安装智能系统,用实际运行数据制作了详细的投资回报分析报告。这份基于自身实践的报告,成功说服了董事会批准全厂区的智能化改造计划。用数据说话,往往比任何技术宣讲都更有说服力。

智能耐磨件的未来充满想象空间,但通往未来的道路需要一步步踏实走过。技术只是工具,真正发挥价值的是人与技术的完美配合。在这个过程中,保持开放的心态,同时坚持务实的步伐,或许是我们面对技术变革最好的姿态。

站在现在看未来,智能耐磨件的发展才刚刚拉开序幕。那些今天看起来遥不可及的技术,明天可能就成为行业标配。重要的是,我们是否做好了迎接这些变化的准备。

本文地址: https://www.ishool.com/post/219.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-11facai888

2025-10-12facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-16facai888

2025-10-11facai888

2025-10-17facai888

2025-10-15facai888

2025-11-04访客

2025-10-16facai888

2025-10-17facai888

2025-10-15facai888

2025-10-12facai888

2025-10-11facai888

扫码二维码

获取最新动态