还记得十年前看地震新闻时,那些布满密密麻麻圆点的二维地图吗?现在打开任何地震监测平台,你能看到地层像千层蛋糕一样被逐层剖开,断裂带以动态方式蜿蜒延伸——这就是地质数字技术带来的变革。它让地震监测从平面图纸时代迈入了立体交互时代。

传统地震台站里,技术人员需要手动更换记录图纸、用尺子测量波形振幅。如今,遍布山脉与海底的数字化 seismometer(地震检波器)正在7×24小时不间断工作。这些设备采集的数据通过卫星或光纤网络,实时传输到数据处理中心。

去年参观某地震监测中心时,我注意到一个细节:工作人员不再盯着纸质记录仪,而是通过多块屏幕观察来自数百个台站的数据流。当某个区域出现异常信号,系统会自动标记并发出提示音——这种效率的提升,得益于完整的数字化工作流。

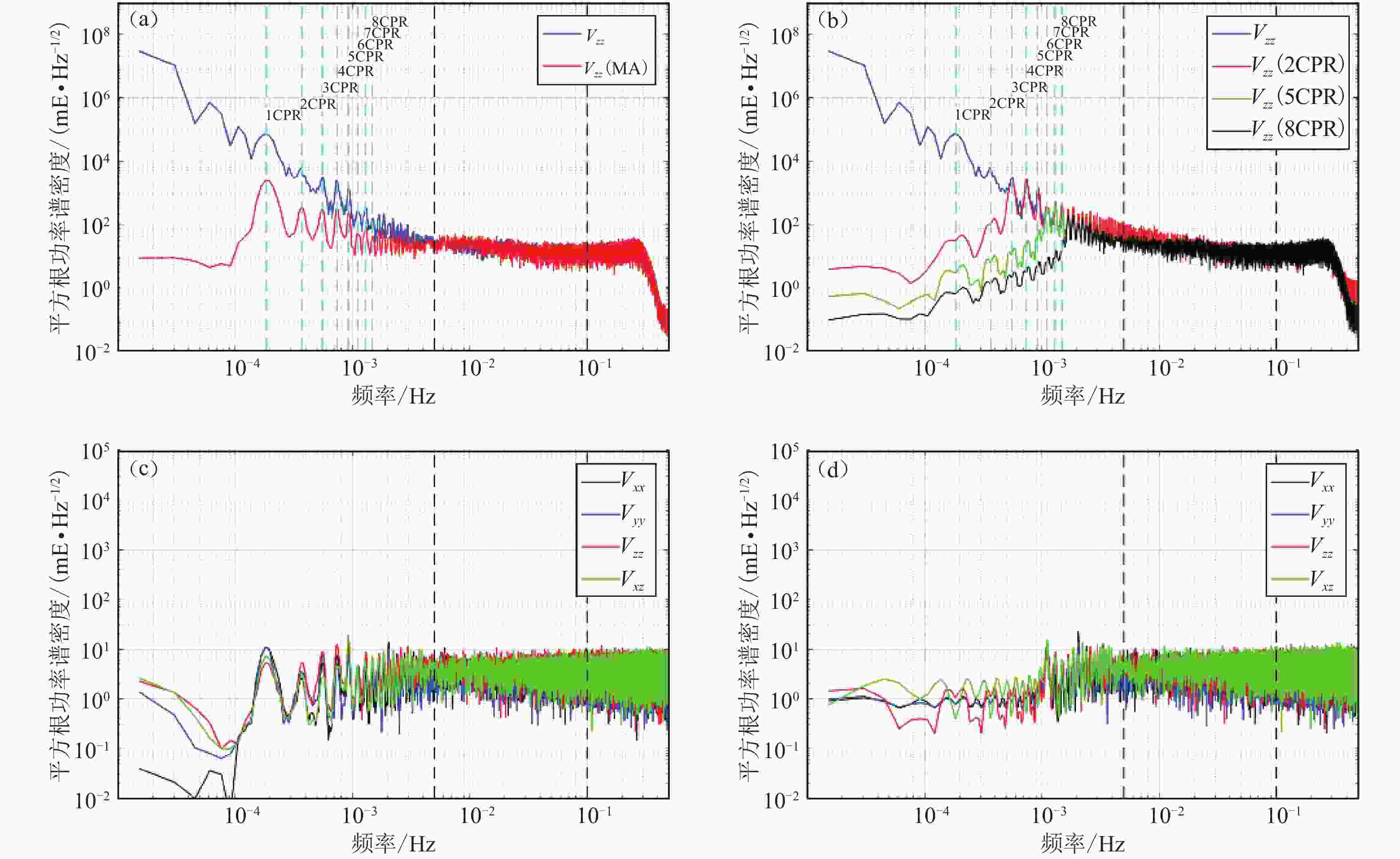

数字化采集不仅意味着更高的精度,还带来了数据处理方式的革新。传统模拟信号容易在传输中衰减,而数字信号保持了原始波形的完整性。更重要的是,算法能够自动识别P波、S波等关键震相,将分析人员从繁琐的人工识别中解放出来。

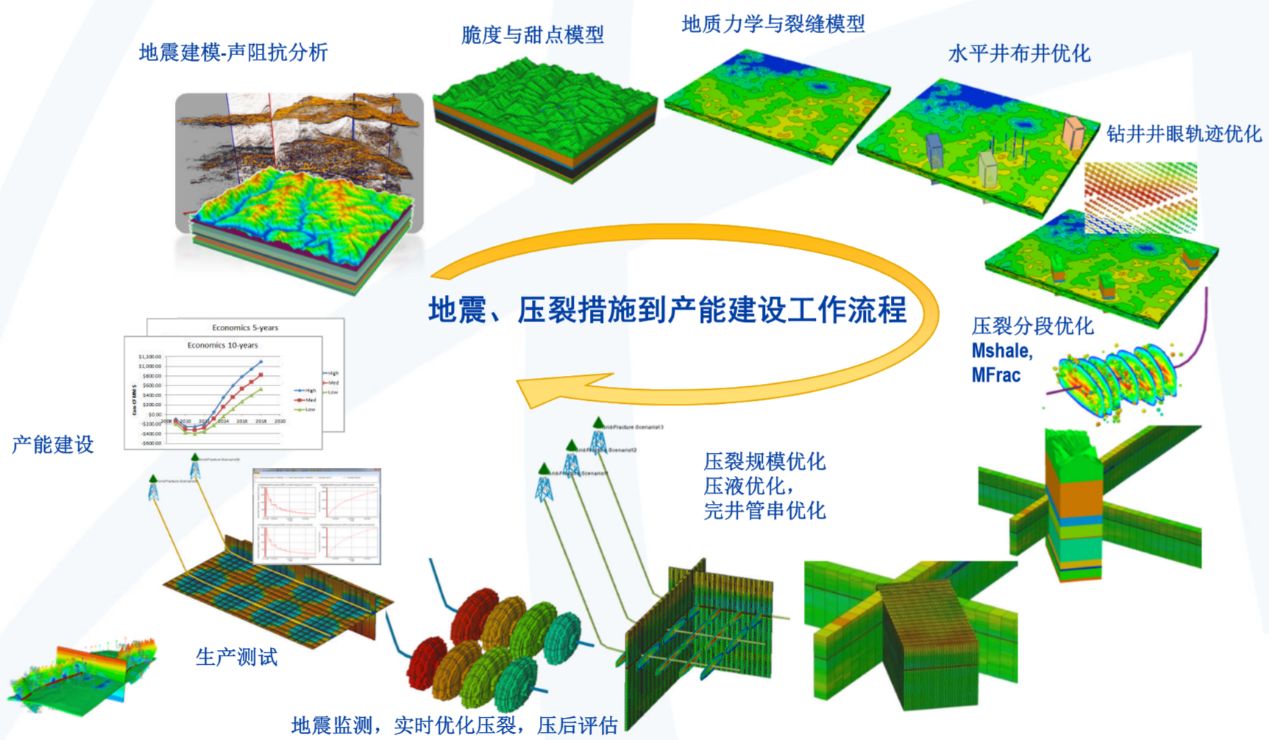

如果你曾用手机查看过地震发生区域的地下结构,那种手指滑动就能旋转地质模型的体验,正是三维建模技术赋予的。地质学家通过整合钻井数据、地震波反演结果和地表地质调查信息,构建出地下数十公里深度的三维构造模型。

这些模型不再是静态的“塑料玩具”,而是包含岩石物理参数、应力场数据的动态系统。你可以调整视角观察断裂面的倾角,或者通过透明度设置查看不同深度的构造关系。这种直观的展示方式,让非专业人士也能理解复杂的地质结构。

我曾协助一个研究团队将某活动断裂带数字化。当我们把二维剖面图转换为三维模型时,意外发现了两条之前被忽略的分支断裂——这正是立体视角带来的优势。现在,这类模型已成为地震危险性评估的标准工具。

地震从来不是随机发生的。它们像夜空中的星星,看似散乱却有着内在规律。数字监测技术让我们能够捕捉这些规律——通过分析几十年甚至上百年的地震目录,计算软件可以识别出地震丛集、空区等特征模式。

现代地震监测网络记录每个事件的经纬度、深度和震级,形成庞大的时空数据库。专门的分析程序能够自动检测地震序列类型:是前震-主震-余震型,还是震群型?这种识别对于判断后续地震趋势至关重要。

时间维度上,数字技术让我们看到了以前难以察觉的规律。某个区域可能表现出明显的地震周期性,或者与固体潮汐存在统计关联。空间上,我们可以精确计算不同断裂带之间的相互影响。这种四维视角(三维空间加时间)的分析,正在改写我们对地震活动性的理解。

站在监测中心的大屏幕前,看着实时更新的地震活动图像,你会感受到数字技术如何将抽象的地球物理过程转化为可操作的洞察。这不仅仅是工具的升级,更是认知方式的变革。

当基础数字化让地震监测告别了纸笔时代,前沿技术正在做的,是把预测从经验艺术推向数据科学。那些曾经只存在于科幻电影里的场景——AI预测地震、数字世界模拟现实灾难——正悄然走进监测中心的主屏幕。

地震预测这个被称为“地球科学终极难题”的领域,正在被机器学习重新定义。传统方法依赖专家经验识别前兆模式,而AI算法能在海量数据中发现人眼难以察觉的微妙信号。

某研究团队训练了一个深度神经网络,输入了过去四十年全球地震目录、地壳形变GPS数据、甚至包括地下水化学变化记录。令人惊讶的是,这个模型在测试集上成功识别出了多个6级以上地震的前兆模式——尽管这些信号在传统分析中被认为是背景噪声。

机器学习特别擅长处理多参数非线性问题。地壳系统就像一个复杂的交响乐团,岩石应力、流体压力、断层摩擦等参数如同不同乐器。AI能听懂这些“乐器”合奏中的不和谐音。实践中,随机森林算法被用于评估短期发震概率,而LSTM神经网络则擅长从时间序列数据中捕捉长期规律。

不过我必须说,这些进展远未达到完美。去年参与一个AI地震预测研讨会时,多数专家认同:当前模型更像是一个“概率提示器”而非“精准预言家”。但相比完全依赖经验判断的时代,这已经是质的飞跃。

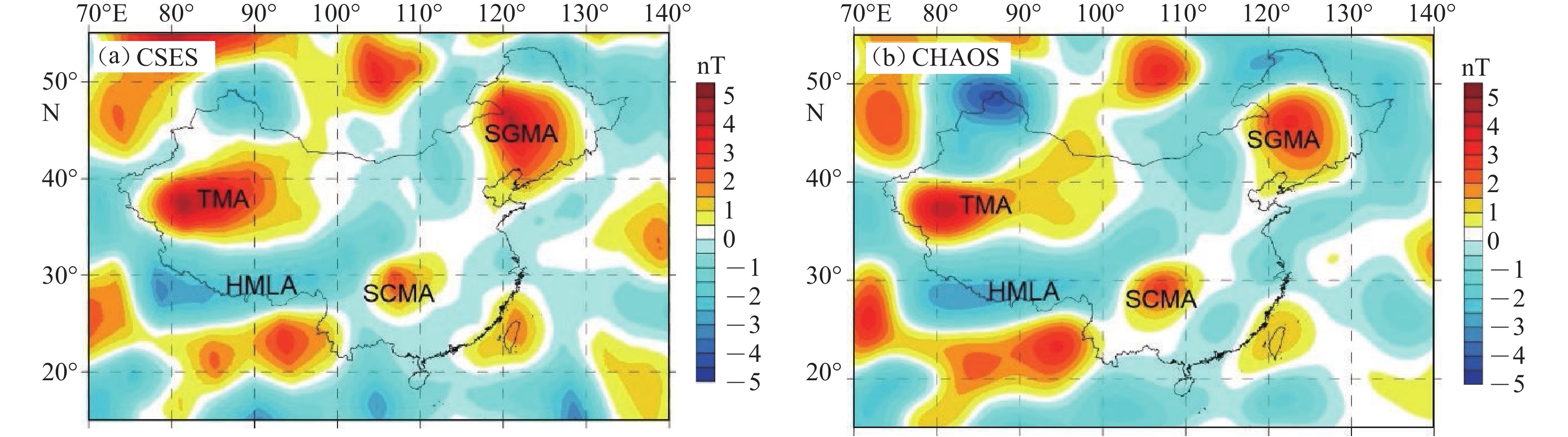

单一数据源就像盲人摸象,而多源数据融合让地震监测长出了“全景眼”。现代监测系统同时接入地震波、地壳形变、重力场、电磁场、甚至卫星热红外数据——它们从不同物理角度描述着地壳状态。

印象深刻的是某次实地考察见到的实时监测平台。屏幕上,GPS站点的位移矢量、井水位变化曲线、地震波频谱图同步更新。当某个区域出现异常,系统不是简单报警,而是综合评估多种参数的相关性:是局部干扰还是真实前兆?

数据融合的核心挑战在于“对齐”——不同传感器的时间精度、空间分辨率千差万别。先进的卡尔曼滤波算法能够协调这些差异,生成一致的地壳应力场图像。更有趣的是,一些系统开始引入社交媒体数据,当大量用户同时报告“不寻常震动”时,这成为传统监测的补充信号。

这种融合产生了1+1>2的效果。单独看地壳形变数据可能只是毫米级变化,结合电阻率测量却可能暗示着断层带流体活动。多双眼睛总比一双看得清楚。

想象一下,在计算机里创建一个与真实城市完全一致的“数字双胞胎”——每条街道、每栋建筑、甚至地下管线的材质和连接方式都精确复制。这就是数字孪生在地震领域的应用场景。

当一次虚拟地震在这个数字世界中发生,我们能观察到远超现实实验的细节:特定频率的地震波如何与高楼产生共振?哪些区域会因为土壤液化而失稳?救援通道在哪里可能被倒塌建筑阻塞?

我曾参与一个城市安全项目,目睹了数字孪生技术的威力。输入一个假设的7级地震参数后,系统不仅预测了建筑损坏分布,还模拟了二次灾害链:燃气管道破裂引发火灾、交通中断影响救援、通信基站倒塌导致信息孤岛。这种全景式推演,让防灾规划从“应对单点故障”升级为“控制系统风险”。

更前沿的应用是实时孪生——当地震真的发生时,监测数据实时驱动数字模型,预测余震分布和灾害演化。这就像为应急指挥中心配备了一个“时间机器”,能够窥见未来几小时的事态发展。

站在这些技术前沿,感觉我们正在解开地球的心跳密码。从AI的微观模式识别到数字孪生的宏观系统模拟,地质数字技术不仅改变了我们监测地震的方式,更重塑了我们与这颗活跃星球对话的语言。

本文地址: https://www.ishool.com/post/204.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-11facai888

2025-10-12facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-15facai888

2025-10-21facai888

2025-11-04访客

2025-10-12facai888

2025-10-11facai888

2025-10-12facai888

2025-11-04访客

2025-10-15facai888

2025-10-31facai888

2025-10-17facai888

扫码二维码

获取最新动态