山西的煤层像一本厚重的地书,每一页都记录着亿万年的地质变迁。记得去年走访晋城矿区时,一位老工程师指着三维地质模型感叹:“过去我们靠经验钻探,现在数字技术让煤层变得透明。”这句话道出了技术变革的核心——地质数字技术正在重塑山西煤炭产业的勘探方式。

山西煤田普遍呈现“多层、薄层、高瓦斯”的特征。沁水煤田的煤层埋深在300-800米之间,经常出现断层和褶皱构造。这些复杂地质条件让传统探测方法显得力不从心。

矿井深处的水文地质问题尤为突出。奥陶系灰岩含水层像悬在采煤工作面上的达摩克利斯之剑,突水风险始终存在。去年吕梁某矿区就因未精准探测到隐伏断层,导致巷道掘进时遭遇突水。这类事故催生出对高精度探测技术的迫切需求。

煤层气勘探同样面临挑战。山西的煤层渗透率普遍较低,需要精确识别“甜点区”才能实现高效开发。地质数字技术恰好能像CT扫描般透视地层,为钻井布署提供科学依据。

地震勘探技术如同给地球做B超。通过人工激发地震波,接收器记录地层反射信号,计算机处理后就能生成地下构造图像。在山西黄土覆盖区,三维地震勘探能识别出小至5米的断层。

电磁法探测则利用了煤系地层与围岩的电性差异。可控源音频大地电磁法可以探测到埋深1500米以内的煤层结构,特别适合山西石炭-二叠纪煤田的探测需求。

遥感和GIS技术构建了宏观视野。卫星遥感能监测矿区地表沉降,GIS系统则将地质、地球物理、钻探数据整合成统一的空间数据库。这种“天地一体化”的探测方式,让煤层分布规律变得直观可视。

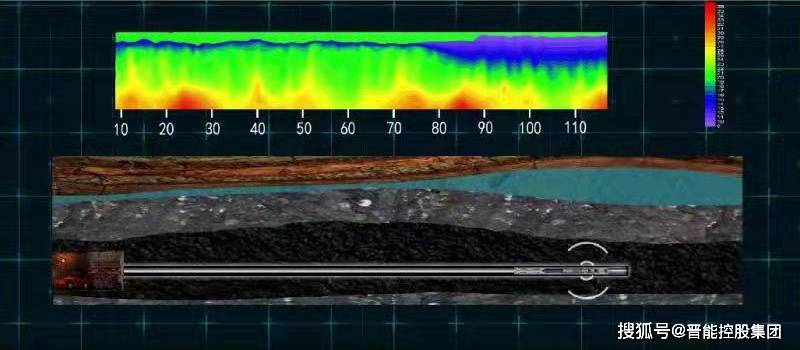

井下物探技术如同矿山的听诊器。矿井直流电法能超前探测掘进面前方100米内的含水构造,微震监测系统则实时捕捉岩层应力变化。这些技术共同构成了从宏观到微观的探测网络。

在晋城矿区,某企业综合应用三维地震和瞬变电磁法,成功圈定了面积达12平方公里的煤层气富集区。探测结果显示该区域发育着密集的天然裂隙网络,为后期压裂改造提供了关键依据。这个案例让我想起技术人员说的“数据驱动决策”——

以往凭经验布井的成功率不足40%,现在通过数字技术优化,首批试验井的产气量提升了三倍。

大同煤田的探测案例同样令人印象深刻。针对厚黄土层覆盖的挑战,勘探团队采用了高密度电阻率法结合钻探验证。他们在3平方公里区域内布设了120个测点,最终精确绘制出煤层顶板等高线图。实际开采时证实,探测误差控制在2%以内。

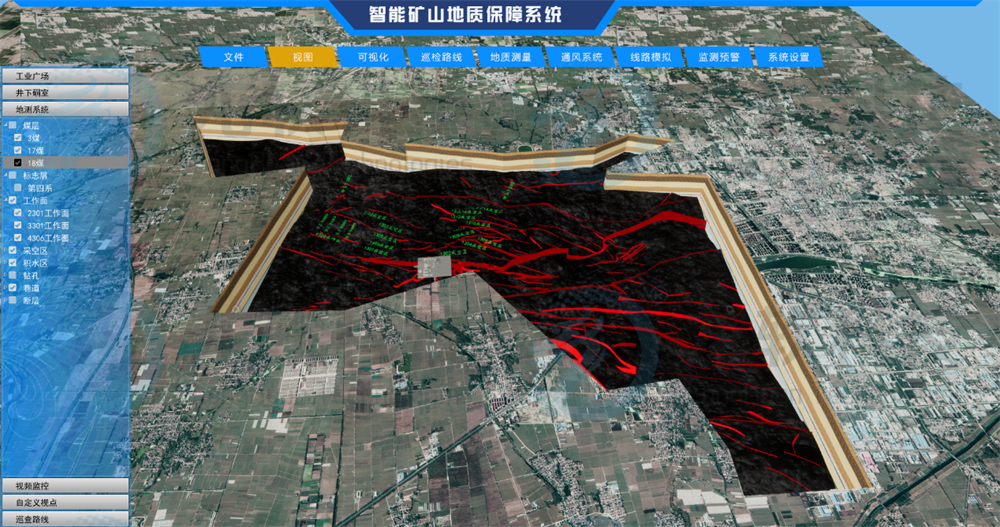

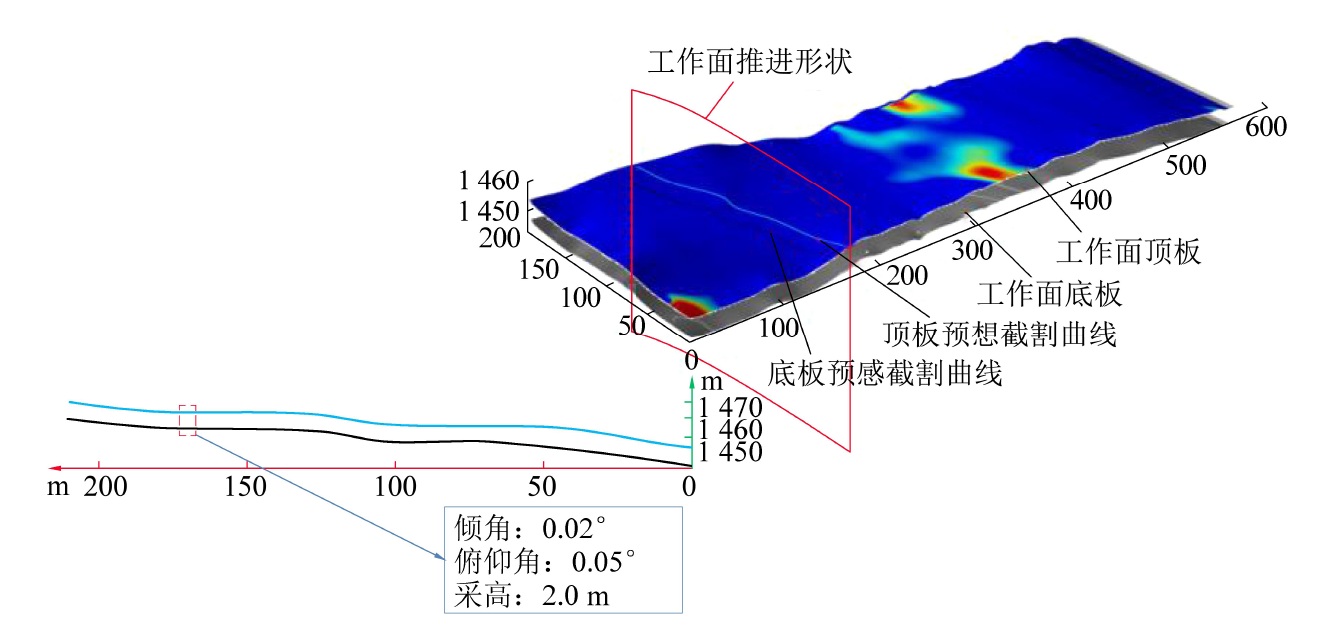

临汾矿区的透明矿山建设则展现了数字技术的集成应用。他们建立了地质保障系统,将历年的勘探数据、生产数据进行融合建模。当掘进机向前推进时,地质模型会实时更新。这种动态探测方式有效预警了多次潜在事故。

这些应用案例表明,地质数字技术不再是锦上添花的工具,而是山西煤炭产业安全高效发展的核心技术支撑。

站在晋北某矿区的指挥中心,巨大的电子屏幕上实时跳动着煤层数据流。项目负责人轻点鼠标,三维地质模型立即显示出前方150米处的断层带。“五年前我们还在为突水事故提心吊胆,现在数字技术让预测精度达到90%以上。”这种转变正是地质数字技术在山西煤层探测领域持续进化的缩影。

地质数字技术最显著的优势在于其透视能力。就像给煤层做全身扫描,传统钻探需要数月完成的勘探任务,现在通过综合物探方法能在数周内获取更全面的数据。在山西复杂地质条件下,这种效率提升直接转化为经济效益——某个示范矿区统计显示,数字化勘探使单井煤层气产量提升40%,勘探成本反而降低25%。

安全效益同样不可忽视。微震监测系统能捕捉到人耳无法察觉的岩层破裂声,这些细微信号往往是顶板来压的前兆。去年在长治矿区,系统提前36小时预警了潜在冒落风险,避免了可能的人员伤亡。这种预防性安全监控正在改变山西煤矿的安全管理范式。

数据集成带来的协同效应令人惊喜。将地震、电法、钻探等多源数据融合进统一平台后,技术人员发现了一些以往被忽略的地质规律。比如某些特定形态的断层带反而成为煤层气的富集区,这个发现让多个老矿区重新焕发勘探价值。

技术适配性是个现实问题。山西部分矿区的地质条件特殊到几乎每个矿井都需要定制化解决方案。在阳泉矿区,强烈的电磁干扰让常规电法勘探效果大打折扣。技术人员不得不研发抗干扰算法,这个过程花费了整整两年时间。

数据孤岛现象依然存在。不同时期、不同单位采集的数据格式各异,整合这些“历史遗产”需要投入大量资源。我曾看到某勘探队花费三周时间只是整理上世纪九十年代的纸质钻孔记录。这种数据碎片化严重制约了全省煤层数据的统一建模。

人才结构失衡值得关注。既懂地质勘探又精通数字技术的复合型人才在山西仍属稀缺资源。某个新建数字化矿井甚至需要从外省高薪聘请技术团队,本地人才培养显然跟不上技术迭代的速度。

成本投入让许多中小煤矿望而却步。一套完整的数字化勘探系统动辄数千万元,这还不包括后续的维护升级费用。在煤炭市场波动较大的背景下,企业对新技术的投资往往显得犹豫不决。

智能探测将是下一个突破口。随着人工智能技术的发展,地质解释正从“人工判读”向“机器学习”转变。山西某科研团队开发的智能断层识别系统,其准确率已经超过资深地质师的水平。未来五年,自适应勘探算法可能会成为行业标准。

我特别看好数字孪生技术的应用前景。建立与实体矿井完全对应的虚拟模型后,技术人员可以在计算机上模拟各种开采方案。这种“先模拟后实施”的模式,可能将煤矿事故率降到历史最低水平。

构建省级煤层大数据平台显得尤为迫切。建议由相关部门牵头,制定统一的数据采集标准,将分散在各地勘单位、企业的数据进行整合共享。这个平台不仅能服务煤炭开采,还能为区域地质灾害防治提供支撑。

人才培养需要创新模式。或许可以推动校企共建产业学院,让学生在校期间就能接触真实的勘探项目。山西煤炭职业技术学院已经开始这类尝试,他们的毕业生同时掌握传统地质知识和现代数字技能,在就业市场上供不应求。

针对中小煤矿的资金压力,可以考虑建立技术租赁服务体系。专业公司提供设备和技术服务,煤矿按使用量付费。这种模式在山西某个民营煤矿试点后,该矿以较低成本实现了勘探数字化升级。

站在技术变革的拐点,山西煤层探测正从“经验驱动”迈向“数据驱动”。这片古老煤海在数字技术的浸润下,正在书写新的产业传奇。

本文地址: https://www.ishool.com/post/116.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-11-04facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-11facai888

2025-10-12facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-10-17facai888

2025-10-11facai888

2025-10-12facai888

2025-10-16facai888

2025-10-16facai888

2025-10-17facai888

2025-10-11facai888

2025-10-07facai888

2025-10-16facai888

2025-10-17facai888

扫码二维码

获取最新动态